第675回 「乱世備忘 僕らの雨傘運動」のチャン・ジーウン監督に聞く

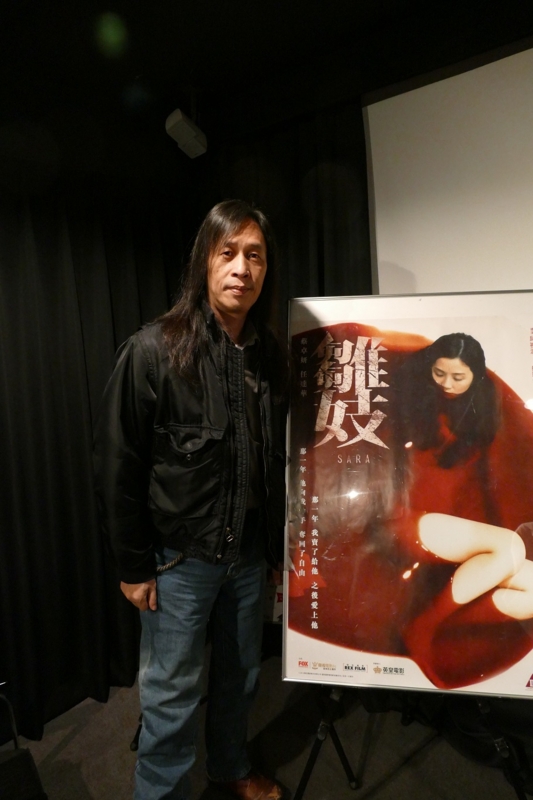

インタビューに応じるチャン・ジーウン監督(2018年6月12日、東京・代々木で筆者写す)

香港の若者たちが「真の普通選挙」を求めて街を占拠した2014年の「雨傘運動」。彼らはデモの在り方をめぐって言い争いになっても「これが民主主義」と笑いあう。そんな一部始終を運動に参加した若者の視点で描いたドキュメンタリー「乱世備忘 僕らの雨傘運動」のチャン・ジーウン監督に聞いた。

当時27歳の若手映像作家チャン・ジーウン監督はデモの最前線でカメラを回していた。警官が尋ねる。「君は記者か。下がれ」。カメラは動かず、警官に投げかけられる学生の声を拾っていく。「市民の立場になってくれ」「腐敗政府を擁護するの?」「あなたも香港人でしょう?」。警察側は硬い表情を変えず無言のまま。いつしか若者同士の会話に変わっていく。「なぜ夢はいまだ夢のままなんだろう」「感傷的だね」「今後のことは? みな心配してるよ」「でもやるしかない」

−−映画の最初の方で、デモ最前線のカメラ越しの会話がリアルでスリリングでした。彼らのどんなところに惹きつけられたのでしょうか。

「もともとは警察と学生側の双方を撮ろうと思って中間に立つつもりだったのに、警察がどんどん私を追いやるように迫ってきました。私はその場を離れるべきかどうか非常に悩みました。というのは、それまで私はデモの参加者でありながら、自分はカメラを持っているからと、いつも逃げていたんですね。でもこのときは、学生と一緒にいるべきじゃないかと思いました。すると警官がどんどん迫ってきて、私は警官と接触する状況に置かれましたが、初めての経験だし、とても怖かった。その挟まれた1時間は自分でもわからないような葛藤に襲われました。ただ、学生を見ていて、彼らは私よりもずっと勇敢で、警察官に必死に説得なり、自分たちの思いをぶつけている。そんな姿を見てとても感動しました。そして彼らがその後私のドキュメンタリーの登場人物になったわけです」

占拠した道路でパソコンを持ち込んで議論するレイチェル (C)2016 Ying E Chi All Rights Reserved.

1997年の香港返還時はちょうど10歳。作品には監督の幼少年時代のホームビデオが挟まれ、時代背景が語られると同時に、ニュース映像からは感じられない香港社会への深い愛情が伝わってくる。

−−監督の中国語(普通語)がお上手なのは当たり前かもしれませんが、やっぱり97年に中国領に戻って、中国語教育が盛んになって、ごく自然に中国語を話せるようになったということなんでしょうか。

「私たちが受けていた教育というのは英語と広東語が主流でしたが、中には普通語(プートゥンフア)、いわゆるマンダリンの授業というのもありました。もちろんそれは広東語を使って勉強するわけですから、あまり多いというわけではありません。ただ私たちは今普通語を使う機会が非常に増えています。中国から来る人が増えていますから、例えば私が映画を学んでいたとき(香港パブテスト大学)にはクラスメート30人のうち20人以上が中国から来ていましたので、彼らと会話をするときには、自然と普通語になるわけです。そういう中でたくさん練習するので、今は普通語を話すことが普通になっていて特に抵抗はありません。ただ人によっては抵抗を感じる人もいます。また我々より上の世代の人たちは、あまり上手に話せないです」

−−中国語が、ですね。

「はい。広東語を直接読みだけ変えて普通語っぽく話している人がいたりするんですけれども、それは実際には普通語ではないので、そういう人のことを笑ったりネタにしたりということもあります」

−−それだけ浸透しているわけですね。

「そうですね」

真の普通選挙を求めて盛り上がる若者たち (C)2016 Ying E Chi All Rights Reserved.

−−最初に知り合ったときの数人というのは、最初からもう決められたんですか。それともたくさんあるうちから絞ったということでしょうか。

−−「このデモの前に授業のボイコット運動というのがありまして、そのときには私もいろんな人と知り合い、撮影対象というのを探してもいたんですが、結局その時には決まらなかったんです。そうこうしているうちにこの9月26日の民主主義的な普通選挙を求める運動が始まったわけで、そのときに出会った人たちをこれから撮ろうという風にそのとき決めました。なので、これ以外の人たちに関しては、彼ら数人を通じて知り合った人たち、例えば彼らに物を供給する、そういうサポートの仕事をしながら、今度一緒に動いていくような人たちと知り合ったり、ということで、広がりはそこから生まれたんですけれども、特に選んだということではありません」

警官の前で座り込みスマホを操作するフォン (C)2016 Ying E Chi All Rights Reserved.

−−もともとはフィクションを大学で学んだわけですけれど、プレスによると「社会の変化を身をもって感じる中で、ドキュメンタリーにシフトした」と伺っています。そのきっかけ、決定的なきっかけというのはあったのでしょうか。

「フィクションの劇画を撮りたいという夢はみんな持っていますし、私もそうでした。フィクションもドキュメンタリーも両方学んでいました。その後ドキュメンタリーの方が面白いと思うようになりました。ドキュメンタリーは敷居が低いというか、一人で撮ることが可能なわけです。フィクションも不可能ではないですが、やはり大勢の人が必要になる場合が多い。それに対してこの映画も一人で完成させたんですが、そういう気楽にできて、より多くの可能性があるという風に感じています。この映画は非常に小さなキヤノンの一眼レフで作っているんですけれども、それが結果的には大きなスクリーンで上映されたり、多くの海外映画祭に参加することができた。そういうことを考えると非常におもしろいし、不思議なところもある。ただフィクションを撮らないというわけではないです。私が過去に撮った短編はフィクションですが、ドキュメンタリーの手法をとっていて、嘘と真実を混ぜたような形式をとっていますが、将来フィクションをやるにしても、おそらくフィクションとドキュメンタリーが混ざったようなものになると思います」

−−香港の検閲についてうかがいます。

「年齢のレイティング審査はあります」

−−たとえば、映画を無事に撮り続けるために(妥協して)表現を工夫するのがいいのか、それともリスクは大きいけど、ギリギリの表現に挑戦するほうがいいのか、もし選べと言われたらどちらを選びますか?

「可能な範囲で妥協してギリギリの映画なのか、あるいはもはやそういうことを考えずに自分の撮りたい作品を狙うのか、ということで考えるならば、私は撮りたい作品を選びます。今回の作品に関しては多少は商業性だとか娯楽性ということも入っているのではないかという風に考えますが、もちろん香港ではテーマを選ぶ上では比較的自由ではあるし、創作に関しても自由だと言えます。ただ観客が多い作品を作るか、少ない作品を作るか、という点で言うならば、私はあえて多くの観客に見せる機会が少ないとしても、自分の好きなテーマを選ぶでしょう。というのも、私はもともと大学では政治を勉強していまして、就職をするにあたっては政治に関わる、あるいは政府に関わる仕事は選びませんでした。普通に定時で働くような仕事をするよりは、やはりもっと自由で創作活動ができるようなものにしたいと判断したからです。なので私は次の作品にしても、比較的自由なやり方を考えていて、例えば資金にしても商業的な映画を撮って多くの資金を得るということではなくて、限られた資金であっても自分の好きなテーマを撮るというようなことを考えています」

人とテントで埋まる道路 (C)2016 Ying E Chi All Rights Reserved.

−−かつてジョニー・トー監督が主催した新人監督発掘コンペティション「鮮浪潮」の助成金を得て、短編映画を作られたということですが、今回は全くジョニー・トー監督は関係されてないのでしょうか。

「その助成金を得て作ったのが『表象および意志としての雨』(15年)です。今回の作品と同じ14年の5月から8月にかけて撮影したもので、先程紹介したドキュメンタリーの手法をとっている作品です。陰謀論というのをテーマにしていて、デモのたびに大雨になるのは、実は人工的に大雨が作られているのではないか、ということをモチーフにしています。この映画が『乱世備忘』と関係があるかということになると、私はこの映画を撮るためにあちこち社会運動の場所に足を運んでいました。特に7月1日の夜から起き、その後の「オキュパイ・セントラル」(雨傘)運動につながる占拠で510数名の人が警察に連行されましたが、それをずっと横で撮っていまして、非常に私は感動しました。初めて市民的不服従とはどういうものかということをそのときに知ることになりました。今後運動があれば私は必ず行って撮ろうとそのときに決めたんです。それが結果として『乱世備忘』につながっていると思います」

−−今回SEALDsのメンバーには会いましたか、あるいは今後会われる予定はありますでしょうか。

「特に今回はそういうのは予定されていないと思います。いつも観客の人たちからは聞かれるんですけれども、今までそういう機会はなかったです」

本作は17年の山形国際ドキュメンタリー映画祭「アジア千波万波」部門で小川紳介賞を受賞している。

「乱世備忘 僕らの雨傘運動」は7月14日よりポレポレ東中野ほか全国順次公開

【紀平重成】

【関連リンク】

「乱世備忘 僕らの雨傘運動」の公式サイト