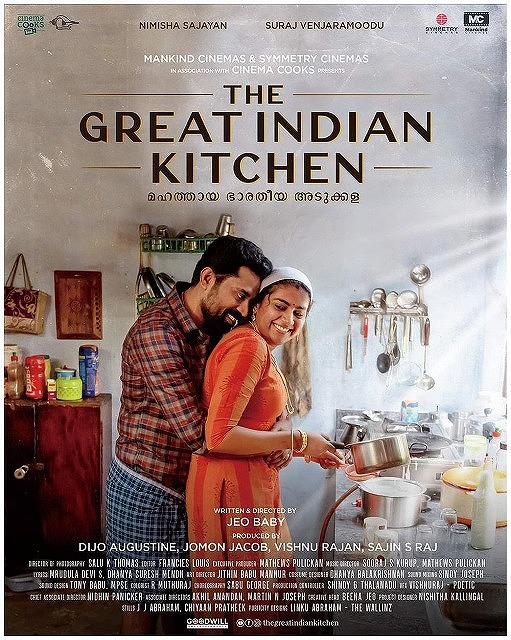

第768回「グレート・インディアン・キッチン」

9月10日から東京のキネカ大森など全国11劇場で始まる「インディアンムービーウィーク 」。お陰様で、この秋も最新のバラエティーに富んだインド映画をまとめて見ることができる。勢ぞろいした11作品のうち、特にお勧めしたいのが、6月の「同ウィーク パート1」で話題となり今回のパート2でも再上映される本作だ。

中東育ちでモダンな生活様式に馴染んだ若い女性(ニミシャ・サジャヤン)が、自身とは対照的な由緒ある家柄出身で伝統的な邸宅に暮らす男とお見合い結婚。夫の両親も同居するその家で新婚生活を始めるが、家父長制と女性嫌悪を意味するミソジニーに精神的に追い込まれていく様子がまるでドキュメンタリーのようにリアルに描かれている。

「こうまでされたら誰でも爆発するよ」というのが見終わったばかりの感想だ。早朝から夜遅くまで家事に振り回され、ようやく解放されたかと思えば今度は寝室で待っている夫に付き合わされるという生活が続き疑問を感じ始めていく。追い打ちをかけるように夫の父親が「ご飯を炊くなら炊飯器より釜を使ったほうがうまい」「洗濯機を使うと服の生地が傷むので手洗いでやって」などと「うるさい」注文を出してくる。「だったら自分でやってよ」とまでは言えず、ぐっと我慢の日が続く。

酔っぱらった来客がとっておきの料理を作ると言い出してキッチンに入り込み、作り散らかして山のように積み上げられた食器を前に呆然としているのに「お茶を出せ」「お前も早くゲームに参加しろ」などと言われれば顔もひきつってくるだろう。原因は一人しかいない家事の担い手と膨大な作業量とのミスマッチ。社会構成が変わり、通いや住み込みの家政婦のなり手が減ったのか、あるいは雇う余裕がなくなったのか。いずれにしても、人を駒としか見ていないという人権に対する意識の低さは明らかだ。

物語の背景には伝統的ヒンドゥー社会における「穢れ」の問題がある。女人禁制で知られるシャバリマラ寺院への参拝問題で「憲法違反」となった最高裁判決にも触れるなど微妙な問題に積極的にカメラを向けている。

時代遅れの慣習に苦しめられるヒロイン。息抜きも兼ねて「カルチャーセンターでダンスを教えたい」と夫に相談したヒロインに対し、義理の父親は「嫁が仕事をするのはこの家のスタイルに合わない」と突っぱねる。時代に即した柔軟な価値観を持つことの難しさを痛感するシーンである。何とか変革への「小さな一歩」だけでも歩み出せないかと問題提起しているようにも感じられる。

ここまで読むと義母がなぜ助けないのかと不思議に思うことだろう。当初はヒロインを気遣う優しさもあった義母だが、妊娠した実の娘を手助けするため不在が長くなってしまう。インドでは家事役割が女性に集中する傾向があり、どこかで一人の女性が過労になれば、そのしわ寄せで新たな過労の現場が生まれるという「負の玉突き現象」が常態化していることがうかがえる。

インド映画にしては短いわずか100分の映像を見つめる間、怒りのマグマが体の中に充満していくのを感じた。さあ、終演までに観客の思いを発散させるような展開を見せてくれるのか、それとも……。作品にスカッとされた方は繰り返し作品をお楽しみください。また反発を感じた方も繰り返し見ることで新しい見方を楽しめるようになるかも。

ドラマの終わり方についての解釈には賛否両論があるだろうが、完全を求めないジヨー・ベービ監督の描き方は気に入っている。インド料理に関心のある方にもお勧めだ。【紀平重成】