第416回 インド、3歳「ビラルの世界」

やんちゃで聡明なビラルが行く

それは盲目の両親の子ビラルが生後8カ月で頭を打ち大けがをしたときの出会いから始まった。インドのコルカタ(カルカッタ)の病院。ベッドに横たわるビラルは、自分を見つめるソーラヴ・サーランギ監督を見返す。そしてふっと笑みを浮かべ、目の見えない母にそっと触れて監督の存在を知らせる。賢く美しいビラルの瞳に引き込まれ、彼のドキュメンタリーを撮る原点になったと監督は振り返る。

出会いはドラマチック。だが、観客は冒頭からコルカタの貧民街で繰り返されるビラルの日常に言葉を失うだろう。

暗く狭い穴倉のような住居。ベッドから落ちたビラルの弟が頭を床に強く打ちつける寸前、気配で父親が抱き留める。弟が床に落としたガラスの哺乳瓶の破片を両親が手探りで拾い集める。床におもらしする弟。見えないのをいいことに弟を殴るビラル。徘徊するネズミとゴキブリ。

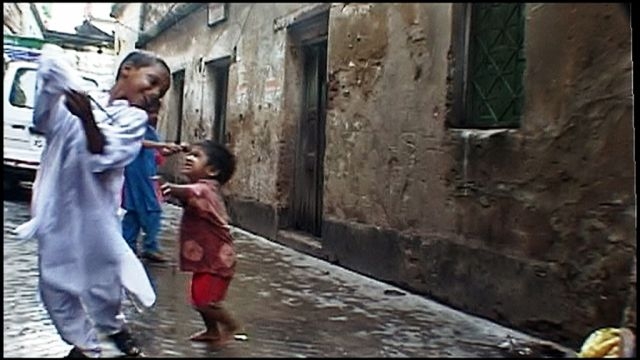

背丈が倍の少年にも泣きながら向かっていくビラル(右)

そうかと思うと、ビラルは覚えたばかりの言葉をきちんと言えないと棒でたたかれる“個人レッスン”を年上の少年から受けている。逆に路地では体格の違う少年と大立ち回りを披露。3歳にして早くも生き抜くための根性やカンを身に着けている。

本来なら重たい事象の一つ一つがテンポよく描かれていくので、我々は心地いいほどにビラルの世界の豊饒さに酔うことになるだろう。貧困には違いないが、肉親や街の人々との濃密なつながり、生きるための精一杯の暮らしなど、貴賤という価値観だけでは手に入れることのできないズシリとした手ごたえを感じるはずだ。そこに極めてローカルなこの作品の逆に普遍性が垣間見える。

物質にこだわり、あれがない、これがないと不満を抱える豊かな国の人々と、我々から見れば無いものだらけでも笑みを浮かべることのできる人々。幸せとは、家族とは何かを考えさせてくれる。

コルカタの街に月が浮かぶ

妻がカメラに向かって言う。「ここみたいな肥溜めはいやでしょう。子供がいなかったらとっくに家を出ていた」

夫も負けてはいない。「祭りには必ず妻の機嫌が悪くなる。オレにも我慢の限度がある」。どこにでもある嫁と姑との確執にいらだつ夫の姿が浮き上がる。

妻の愚痴とも言えぬ独白は止まらない。「目が見えても健常者の世界は醜いから盲目でいた方がマシよ。盲目同士なら問題ないのに、見える人と生活すると問題だらけになる」

川と化した路地で遊ぶビラル(右)

それを聞いて「また偉そうに」と夫。

不仲なようで、子供たちのためにはたとえ他人から騙され続けても、また新しい仕事を見つけてくる根はまじめな夫と、それを手伝う向上心旺盛な妻がいる。特殊な世界を描いているようで、世界のどこにでもいそうな家族を敬意をもって見つめていく。

ソーラヴ・サーランギ監督はやんちゃなビラルの魅力のとりこになってから一家の元へ通い続け、親しくなったビラルが3歳の頃にカメラを向け始めた。撮りためた映像素材は140時間にも及ぶ。

光と戯れる

いつの間にか床を1人で掃除するビラル。そんな息子のために父親は毎朝登園前にたっぷりとオイルを擦りこんであげるのだ。

ビラルは不思議な子だ。目の見えない父親の愛情を湧く泉のごとく引き出し、その一方監督が映画を撮り続ける確かな情熱をも引き出す。ビラルの瞳には魔法をかける力があるのかもしれない。

「ビラルの世界」は10月6日よりオーディトリウム渋谷ほか全国順次公開。同作品をプロデュースしたフィンランドのイーッカ・ヴェヘカラハティさんがドキュメンタリー・ドリーム・ショー山形in東京2012に来日し、他のプロデュース作品2本と合わせ9月11、12日特集上映。「ビラルの世界」は同11日20時40分からポレポレ東中野(トーク付き)【紀平重成】

【関連リンク】

「ビラルの世界」の公式サイト

http://ddcenter.org/bilal/

「ドキュメンタリー・ドリーム・ショー山形in東京2012」の公式サイト

http://www.cinematrix.jp/dds2012/