第426回 「阿賀に生きる」

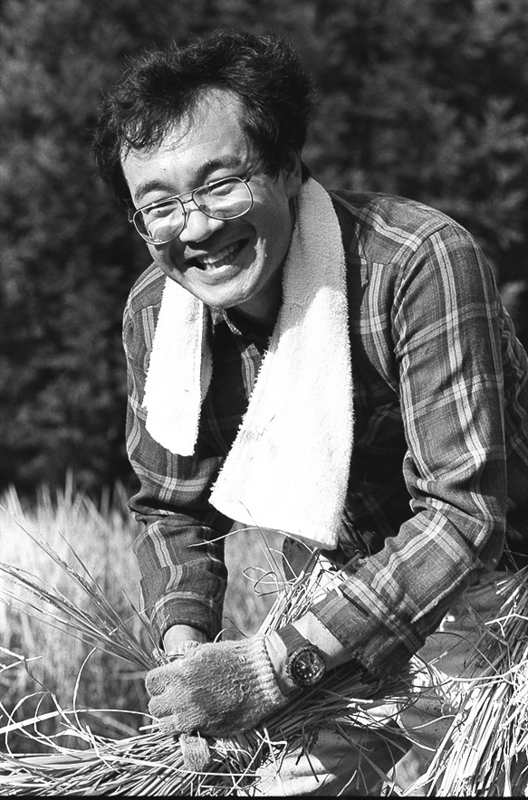

「鉤流し漁」の名人だった長谷川芳男(手前右)と妻のミヤエ(同左)(c)阿賀に生きる製作委員会(以下同じ)

1992年にドキュメンタリー映画としては当時異例のロードショー公開がなされた「阿賀に生きる」(佐藤真監督)が、20年後の今年、ニュープリントで帰って来る。原点は新潟水俣病の告発だが、阿賀野川流域の豊かな暮らしをつづった人間賛歌ともいうべき作品は、福島の原発事故とそれによる地域社会の

元舟大工の遠藤武(左)と妻ミキ

崩壊を目の当たりにした我々に、改めて自然との向き合い方や暮らし方を考えさせる。

映画の主人公は3組の年老いた、と言ってもまだまだ元気に暮らす夫婦たちだ(当時、平均70歳代後半)。

とうとうと流れる阿賀野川中流の、それこそ猫の額のような田んぼの稲刈りシーンから映画は始まる。腰の曲がった長谷川ミヤエが雨でぬかるむ田んぼで休み休み体を動かす。「雨降りは難儀だわぁ」。そんな老妻を、手探りでサケを引っかける「鉤(かぎ)流し漁」の名人だった芳男が優しく見つめる。

餅つき名人の加藤作二(左)と妻キソ

阿賀野川はかつてサケなどの豊かな自然の恵みをもたらす一方、物資を運ぶ大動脈でもあった。200隻以上の川舟を16歳の時から作り続けた遠藤武は舟作りをやめて5年になる。寡黙で頑固だが、対照的に妻のミキはカメラに向かって「俺こと撮ってたんかねぇ」と声をかける陽気な一面を持つ。

東京の大井町で餅屋を営んでいた加藤作二は戦後故郷へ引き揚げてきたが、80歳になっても杵(きね)を振り上げ、周囲を驚かす。しかも、餅はきめが細かく伸びもあって「餅屋の加藤のじいちゃん」と親しまれ、年の瀬は17臼(うす)もついた。妻のキソは横になっていることが多いが、口は達者。カメラの前でも平気で夫婦喧嘩を始める。

阿賀野川沿いのわずかな傾斜地を利用した田で田植えをする

皺は深くても穏やかな笑みを絶やさない、年輪を感じさせる顔と顔。自然と共につつましく暮らす3組の老夫婦は全員が水俣病患者だ。時折曲がった指をさすりながら、「もとには戻らない」と本人がつぶやくまで、そのことに気がつかない。1965年、昭和電工がこの豊かな地に引き起こした水銀垂れ流しによる水俣病の被害を正面切って告発するシーン自体が少ないのだ。

元船頭の帆苅周弥が阿賀野川に吹く風の話を始める。「この方向からの風は1週間吹き、天気も続く……」。風土を知り尽くし、その地域に合った暮らしを守ってきた人々がいる一方、近代化の名のもとに、川との共生ではなく収奪を考えた資本家や役人もいて、豊かな自然と守るべき文化に打撃を与えた。

水俣病などなかったような光景が広がるが……

カメラの目線は人々の暮らしに寄り添い、声高な告発調ではないからこそ、かえって豊かな暮らしを奪った水俣病への怒りが湧いてくる。

映画の誕生には幸運も重なったようだ。地元で生まれ家業の大工を継ぎ、水俣病の未認定患者の救済運動にかかわった旗野秀人が佐藤監督と出会う。水俣病は文化運動であるべきと考える旗野が佐藤監督に「人生の達人たちの日常をそのまんま撮って、笑えるドキュメンタリーをつくろう」とたきつけた。

時代は変わっても冬の豪雪は今年もやってくるだろう

実際、映画はその通りの作品となった。東京での公開後、評判を呼んで全国を巡回する。しかし、制作段階では苦労が絶えなかったという。

ロケは3年に及び、一時的にせよ逃げ出すスタッフが続出。しかし、努力の甲斐あって、日常の一部になったカメラの前で、お年寄りたちは伸び伸びとユーモラスな姿を披露する。

たとえば長谷川芳男がカメラの前でサケの「鉤流し漁」の説明をしている時、妻のミヤエが割って入り、「話し中、恐れ入りますが……」と言った時、スタッフはあわてるより笑いを堪える方が大変だったという。まさにロケの日常化を示すエピソードだろう。

5年前に亡くなった佐藤真監督

長期のロケを支えたのは、寄せられた1400人に及ぶカンパが大きい。今回のニュープリント上映にも300人のカンパが寄せられた。

映画は長谷川芳男が久しぶりに「鉤流し漁」をやり、遠藤武が舟作りを教え始める姿を写す。魚がいなくなり、舟が車にとって代わられたことへの抵抗とも未来への希望とも言えるが、科学技術のもろさと怖さを経験した今、守るべき大切なものは何かを示唆しているように見える。

ニュープリント上映には「20年前、カメラは未来を写していた」のコピーがついている。過去には戻れないが、未来は変えることはできる。それを確認する映画である。

「阿賀に生きる」は11月24日よりユーロスペースほか全国順次公開【紀平重成】

【関連リンク】

「阿賀に生きる」の公式サイト

http://www.kasamafilm.com/aga