第468回 「高野悦子追悼上映」

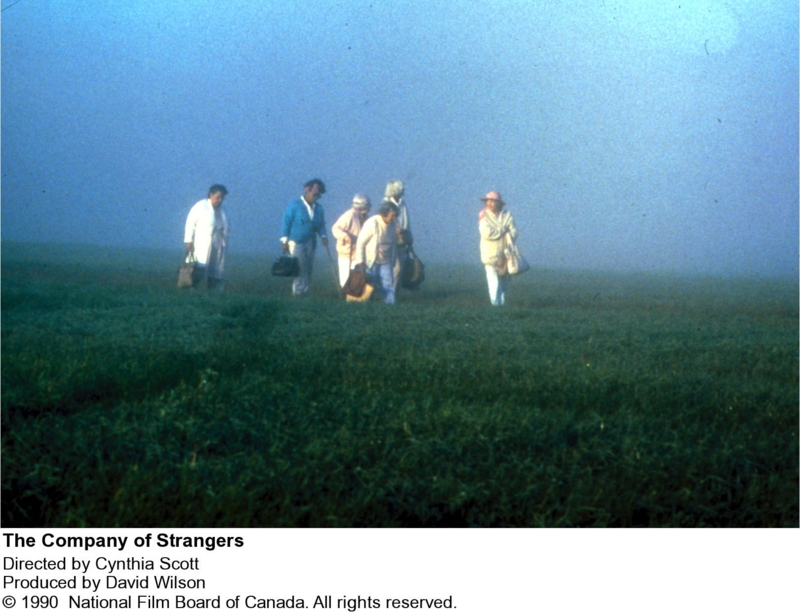

一夜を明かす場所を求め、霧の野原を歩くお年寄りの女性。「森の中の淑女たち」の一場面(写真提供:パンドラ)

ことし2月に亡くなった元岩波ホール総支配人・高野悦子さん(享年83歳)に8年前、映画との出合いをうかがったことがある。彼女は1949年、二十歳の年に「青い山脈」(今井正監督)を見た。戦後間もないころで人々は娯楽に飢えていた。超満員の映画館から出てくると、観客はみな顔を輝かせていた。「若者と女性の時代が来た」。そう実感した高野さんは、2時間足らずで人の気持ちをこんなにも変えてしまう映画の力に感動し、その後、映画一筋の人生を歩むことになったという。

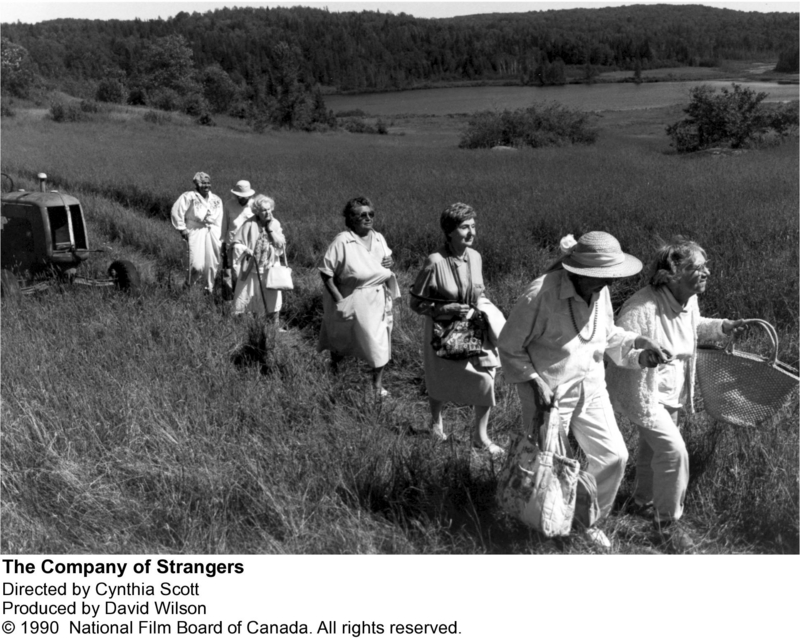

8人の女性が語るそれぞれの人生とは。「森の中の淑女たち」の一場面(写真提供:パンドラ)

世界中を駆け回って名作を求め岩波ホールで上映する「エキプ・ド・シネマ」の活動はよく知られる。同ホールでの上映作品の中から女性監督の4作品を選んで、高野さんの追悼上映が10月5日から3週間限定で行われる。

「ローザ・ルクセンブルク」の一場面(写真提供:パンドラ)

いずれも高野さんの思い入れの強い作品だが、毎日新聞の読者サービス誌「毎日夫人」で筆者がインタビューした際(2005年)に「森の中の淑女たち」(90年、シンシア・スコット監督)の名をあげ、「お年寄りの女性たちが困難に遭遇したとき、自分がいることでお互いの助けになると気付くお話です。人間は必要とされた時、若さが蘇り力を発揮する、というメッセージが込められています」と話していたのが印象的だった。

シンシア・スコットはカナダの監督。作品は半分ドキュメントで半分がドラマ。シナリオは半分書いていたが、1人を除いて演技経験のない平均76歳の8人の女性に自由に演技してもらったという。

カナダの森で、偶然乗り合わせた7人の女性たちのバスが故障する。女性運転手も加え 、廃屋での共同生活が始まる。最初は食料にも事欠き、外部との連絡手段もないため不安だらけだったが、それぞれの人生経験やウィットのある会話で絆を深めていく。

生き残るため彼女たちが取った行動には、ただただ驚かされるばかりだ。ミミズに顔をしかめながら釣り針に刺し、川魚を何尾も釣り上げる。そうかと思うと、大きな石を並べて「HELP」の文字が空から見えるようにする。仲間が覚えていた先住民族のやり方でシーツの両端を持った二人が煙を溜めたり放出して救援信号を送る。最初は気味悪がっていたのにカエルの丸焼きに舌鼓を打つ。人間が本来備えている力が、生きていくために次々と引き出されるのである。

会話もすばらしい。耳の遠くなった女性が「鳥の鳴き声をもう一度聞けたら何でもするわ」と叫ぶかと思うと、別の女性は「また恋ができるみたい」と顔を輝かす。

美しい自然の中で、次第に生きる喜びとエネルギーを蘇らせていくのだろう。

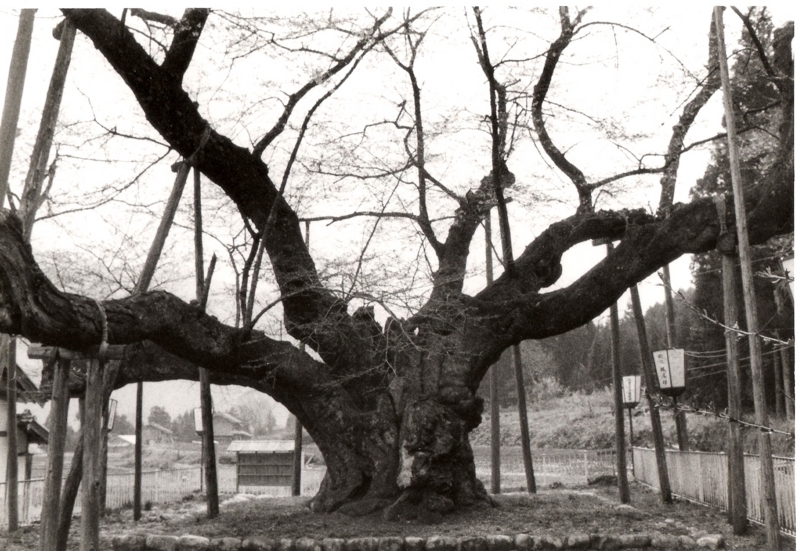

「薄墨の桜」(写真提供:自由工房)

一人一人、若いころの写真を挿入して見せる手法も効果をあげている。彼女たちが昔から老いていたわけではなく、様々な人生経験を重ねて今があるということがよくわかる。見る人を元気にさせてくれる作品だ。

一方、マルガレーテ・フォン・トロッタ監督の「ローザ・ルクセンブルク」(86年)は 、19世紀末から第一次世界大戦の時代にかけて、ヨーロッパを舞台に人間解放と平和主義を目指して闘った女性思想家ローザ・ルクセンブルクの生涯を描いている。情熱的で波乱に満ちた魅力的な人間像を演じた主演のバルバラ・スコヴァは86年のカンヌ国際映画祭主演女優賞に輝いている。

「早池峰の賦」(写真提供:自由工房)

描かれているのは100年も前のドイツを含むヨーロッパだが、反戦運動、労働者のスト、時局に流され機能しない議会、軍事力の拡大競争、そして少数派までが「非常時だ。我々も愛国者になろう」と呼びかけるなど時代の空気がみるみる変わっていく様子が不気味なほど今の世界と重なる。普遍性の高い作品を残したマルガレーテ・フォン・トロッタ監督の深い洞察力に感心するとともに、同じ過ちを繰り返して来た人間の性(さが)にも心を痛めざるを得ない。

日本の羽田澄子監督の2作品も上映される。「薄墨の桜」(77年)は岐阜県根尾村(現本巣市)に残る樹齢1500年とも言われる国指定の天然記念物の桜を、4年の歳月をかけ人々の暮らしとともに収めた作品。また「早池峰の賦」(82年)は岩手県の早池峰山ろくに伝承している早池峰神楽を感動的に描いた長編のドキュメンタリー。

ビデオやDVDにはなっていない作品ばかりで、この機会の鑑賞をお勧めする。

「高野悦子追悼上映」は10月5日より岩波ホールで3週間限定の開催▽5日~11日=「薄墨の桜」「早池峰の賦」▽12日~18日=「森の中の淑女たち」▽19日~25日=「ローザ・ルクセンブルク」【紀平重成】

【関連リンク】

岩波ホール公式サイト 「高野悦子追悼上映」のページ

http://www.iwanami-hall.com/contents/special/about.html