第529回「14年私のアジア映画ベストワン(2)」

同じ幼稚園仲間の子供たちは無邪気に遊ぶ

いよいよ新春特別企画「私のアジア映画ベストワン」の上位5作品のご紹介です。

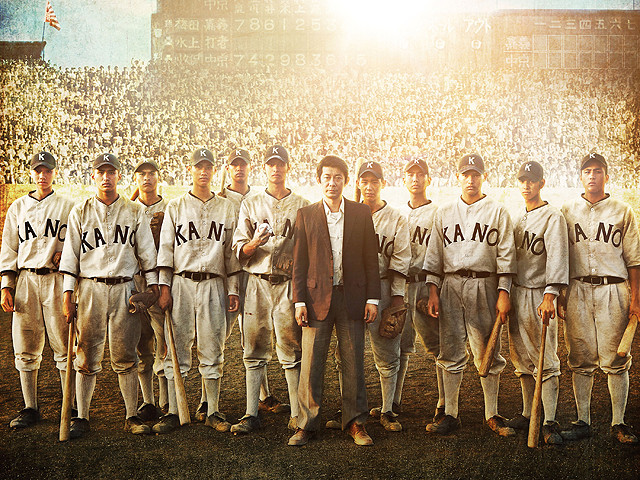

まずは第5位から。昨年3月の大阪アジアン映画祭オープニング作品で、日本公開が今月24日に迫っている「KANO~1931海の向こうの甲子園~」(マー・ジーシャン監督)がランクインしました。実はこの作品が筆者のベストワン。大阪アジアン映画祭オープニング上映後にホールで待ち構えていた選手役のメンバーと、作品を見た直後の感動冷めやらぬ観客との間で突然始まったハイタッチによる交歓セレモニーは、この作品のまぎれもない成功を示すシーンでした。

日本統治時代の1931年、台湾南部の嘉義が舞台。市内の他校に一度も勝てなかった嘉義農林学校が名将、近藤兵太郎監督の指導を得て台湾地区予選を勝ち抜き、さらには甲子園でも決勝まで勝ち進むという史実に基づく奇跡のドラマです。セリフの大半が日本語で、永瀬正敏や大沢たかお、坂井真紀らの日本人俳優も重要な役どころを演じていますが、台湾の人たちの視点で描かれた青春ドラマは、台湾における歴史的なヒットを経ての“凱旋上陸作品”となりました。

「海角七号 君想う、国境の南」や「セデック・バレ」を手掛け、本作では制作に回ったウェイ・ダーション監督は、昨年12月に来日した際に、日本との関係を描いた3本の映画に託したものを尋ねられ、次のように答えています。「台湾の近代史に大きく関わっているのは中国と日本。台湾人が自分たちは何者なのかということをどこから明らかにしていくのかというと、それは過去です。日本統治時代、そしてその後の中国。この2本の糸からたぐり寄せて台湾の真実と存在感を確認していく……私はそこに使命感を感じています」。日本に好意的な作品が多いと言われますが、“痛み”をふまえての視点は日本人も尊重しなければいけないでしょう。

「チェイス!」の一場面 (C) Yash Raj Films Pvt. Ltd. All Rights Reserved.

続いて第4位。ここ数年、猛威をふるうインド映画から「チェイス!」が入りました。

えどがわわたるさんは「最初に見たのは、昨年1月のドバイでした。ストーリーに引き込まれて最後までぐいぐい引っ張られ、映画を見るときの幸福感を久々に感じた作品です。やはり娯楽映画のキング作品だと思います。手に汗握る追走劇、アーミル・カーンの微妙に違うキャラクターを演じ分けられる演技力、カトリーナ・カイフのセクシーな美しさの3つが揃うのですから……。惜しいのは長尺な作品は興行上の理由等で一部カットすることはあるし、また派手なダンス・シーンでは無いので解らなくはないですが、主人公の心情を理解するのに良いダンスシーンが日本公開版でカットされてしまったのは、ちょっと残念でした」と注文付きのコメントです。

「イロイロ ぬくもりの記憶」の一場面 (C) 2013 SINGAPORE FILM COMMISSION, NP ENTERPRISE (S) PTE LTD, FISHEYE PICTURES PTE LTD

いよいよ第3位です。一昨年の東京フィルメックス観客賞受賞作で、昨年12月より現在も公開中(東京)の「イロイロ ぬくもりの記憶」。東京フィルメックスの岡崎匡さんの話が面白いです。「この仕事をしていると、様々なタイプの方から『最近オススメの映画ってある?』と漠然と訊かれます。そのたびに、質問者の映画の好みを勘案したり、ずばり直接『ジャンルとか国とか俳優とかの好みはある?』と逆質問して選んでみたり、そんなことをしているうちに(申し訳ないけど)『めんどくさいな…』と思ったりすることも正直に言えばあります。そして即答できないことも。でも、この映画が公開されたことによって、脊髄反射的にどんな方からの質問でも『いま公開してるよ!』と自信を持ってオススメできます。つまり、『いま映画を観たいひと』全員に観てもらって、満足してもらえる映画だと思います」

「マダム・イン・ニューヨーク」の一場面 (C) Eros International Ltd.

そして第2位は、やはりというべきか、一昨年から話題になっていたインド映画の「マダム・イン・ニューヨーク」です。勝又さんのコメントを紹介しましょう。「インドの良妻賢母の主人公が、NYで英語を学ぼうとする。それまでに英語ができないことで夫や娘に軽んじられているという描写や、異国でコーヒーひとつ買えずにプライドを打ち砕かれるくだりなど、淑やかな彼女が、自分でなんとかしよう!と意思を持つまでの流れがスムーズ。そしていたずらに西欧文化に迎合するのではなく、自らの伝統と文化を大切にし、それに誇りを持ちつつ、自分をちゃんと主張できる道具としての英語を身につける。それは同時に多様な人々とお互いを認めあうことでもあった。ラストの彼女のスピーチには、ヘイトスピーチとは対極にある、やわらかな大人の知性があふれていました。観終わった後の心が豊かになる感じ、小娘には出せない味です。主演のシュリデヴィの奇跡的な美しさにポイントを上乗せしました」

さあ、残すのは第1位のみ。フルーツ・チャン監督の「ミッドナイト・アフター」。予想は当たりましたか。

「ミッドナイト・アフター」の一場面 (C) Golden Scene Company Limited / the Government of the Hong Kong Special Administrative Region 2014 All Rights Reserved

まずgraceさんのコメントからご紹介します。「おそらく、作り手でさえ、その上映(東京国際映画祭)のあった10月に香港がどうなっているのか予想すらし得なかったであろうあの内容を香港映画を愛する方々と共に大画面でみることのできた感動。原作もののため、ラストなどについては意見のある方も多いと思いますが “私たちの愛した香港はいったい何処に!?”“香港は今どうなってしまったの!?”という思い。あの時点で拝見したことにより心臓をつかまれるような思いと共に感動が溢れました。ラム・シュー、サイモン・ヤム、そして、久々に、サム・リーを大スクリーンでみられたのも嬉しかったです。是非とも何らかの形でもう一度拝見できたらなあ、という希望も含めて、今年のベストワンとしたいと思います」と熱いですね。

続いて、ゆずきりさん。「香港アイテムが満載で、驚きと感傷(とグロ)に満ちた作品で、笑えるけど心をぎゅっとつかまれる、混沌としながらもそこが魅力の作品でした。出演者の顔ぶれも、若い方から大人の方まで、ザッツ香港なメンバーだし、しかも、過去のフルーツ・チャン作品に出演していたサム・リーやウォン・ヤウナムも出ていたのがうれしかったです。最初にみたのは香港で。2回目と3回目は東京国際映画祭でみたのですが、ちょうどその頃、香港では、大きな出来事が進行中。香港はこれからどうなるのだろう、というのが、映画の中と同じでした。続編が作られることを心から願っています」

警戒もされるでしょうが、今作らなくてど

うするの?という作品。香港を愛する人は絶対に支持すると思います。日本からあつい連帯の思いを込めて香港映画人にエールを送ります。「われわれは香港の雨傘運動を忘れない」と。