第532回「中国語圏映画、この10年」

「中国語圏映画、この10年」(アトリエサード)

論戦で「見解の相違」と突き返すのならまだ可愛い方で、「償わせる」「壊滅させる」などと警告し即刻で空爆を実行した映像を見せ付けられると、誤解を恐れずに言えば「まるで映画のような」という感想が浮かぶ。いやいや、これはまぎれもない本当の戦争である。

確かに映画は観客を楽しませるため現実以上に善悪をはっきりさせたり、目には目をと泥沼の抗争をハデなアクションやコンピューターグラフィックスによる視覚効果で刺激的に描くことが多い。

しかし、そんな単純なストーリーや過剰ともいえるバトルには飽き飽きして、アクションよりは人間の感情に迫る作品を好み、物事を一面的にはとらえずさまざまな見方をしようと心がける映画ファンもいる。このほど「中国語圏映画、この10年」(アトリエサード)を刊行した友人で早稲田大学非常勤講師の小林美恵子さんもその一人である。

サブタイトルに「娯楽映画からドキュメンタリーまで、熱烈ウォッチャーが観て感じた100本」とあるように、取り上げられる作品のジャンルは多彩だ。それを製作年代順に並べて紹介するのではなく、「社会を描く」「歴史の記憶」「中国映画のジェンダー」「戦う映画」「若者たち」「監督で見る映画」の章立てにし、さらに「老後を誰とともに生きるのか」と具体的なキーワードで数作品を束ねて一緒に紹介するという手法だ。

「桃さんのしあわせ」(c)Bona Entertainment Co. Ltd.,

高齢者問題にくくられたのはアン・ホイ監督の「桃さんのしあわせ」など4本。同作品では香港のある一家に60年仕えたメイドの桃(タオ)さん(ディニー・イップ)の晩年の姿が描かれている。一家に献身してほとんど私生活を持たなかった彼女について「その単身を律して求めず、与えられるものを喜び、周りと一線を画しながら決して無関心ではない姿が潔い」と簡潔な表現で紹介する。

面白いのはその後である。「ここでは介護される桃さんのみならず、介護するロジャーも立派な単身高齢者の域にさしかかっている。香港四大天王のアンディ・ラウが心臓に持病を抱え、老眼鏡越しに書類を読む姿を演じるのを見るのは少々ショッキングだが、こういう役を演じ切った彼も恰好よい。そして、映画の中で気になるのはむしろ、これから一人老いてゆくロジャーの将来でもある。単身の老後、誰とつながり絆を作っていくのか、それを高齢者自身への課題とする時代の姿をこの映画は提示しているように思える」

長年映画を見続け、人生経験も豊富な著者だからこその視点だろう。

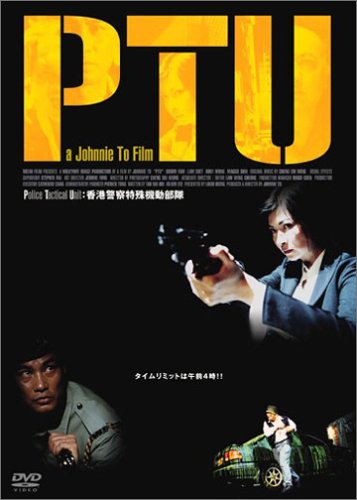

「PTU」のDVDパッケージ

ジェンダー論も専攻していたという小林さんはジョニー・トー監督の「PTU」の色彩感覚あふれるシュールな映像に魅力を感じながらも、強面(こわもて)の女性刑事が銃撃戦におびえ、落とした拳銃を拾えないという設定に「最近のアクション作品には概して女性の描き方が物足りなかったり、女性への敵意を感じさせるものが多い」と疑問を呈する。それでも「中国には女性を主人公とする武打片(アクション映画)の伝統があるし、トー監督自身もかつては『ワンダー・ガールズ 東方三侠』など女性が活躍する映画を作っているのだが」とし、別の項ではノワールと妖怪ものにおける主人公たちの男女すみわけが行われている香港映画の作られ方や観客の嗜好にも違和感を抱いている。

小林さんは元都立高校の教員。日本語学を専攻し、在職中に中国の瀋陽の大学に派遣され日本語を教えた体験がある。そこでハマったのが中国映画。帰国後、私も在籍した東大の藤井省三教授が講師をするカルチャースクールの講座に参加し、互いに刺激を受け合い中国語圏映画の豊饒な海に漕ぎ出した仲だ。中国語圏以外も含めると、年間の鑑賞数は200本を超え、10年前から雑誌「トーキングヘッズ」(アトリエサード)に映画コラムを連載し出した。本書はこの連載に加筆修正してまとめたものだ。

共通のキーワードをもとに映画を3、4本ずつまとめて冒頭に配した小林さんのコメントが絶妙。この区分けのおかげで同じ作品が全く別の様相を見せて行くのが面白い。その区分けで本書の最後の項の書き出しは「難解だからいいというわけではもちろんないが、あまりにわかりやすい映画というのも物足りない(中略)そういう眼でみたとき、ちょっとわかりやすすぎないか?という作品も……」。著者が選んだのはジャ・ジャンクー監督の「罪の手ざわり」とロウ・イエ監督の「パリ、ただよう花」である。

「罪の手ざわり」(C) 2013 BANDAI VISUAL, BITTERS END, OFFICE KITANO

前者については「129分という長さに普通の映画4本分とも言える題材を盛り込んでこれだけ、すっきり分かりやすく、しかもミステリーっぽくまとめるというのはさすがカンヌ脚本賞だと思う」と賛辞を送りつつ、「その分かりやすさに物足りなさも感じないではない。ここに描かれているのは、『罪』、ただその一極に向かって進む人であり、その人が起こした事件であって、『罪も犯す人間』ではないように思われるのである。賈樟柯(ジャ・ジャンクー)作品には珍しく「行為」=「事件」で話が進んでいくからかもしれない」と紹介する。

「パリ、ただよう花」

一方、後者は「天安門、恋人たち」で5年間の製作禁止処分を受けたロウ・イエ監督がその間にパリで撮った話題作。異国のパリで寄る辺なく漂うような境遇の中国人女性が、これも異文化に馴染めないアラブ系の建設工と「性愛」一極に向かう。「二人の恋は予想通りに展開し、予想通りに着地する。彼女が再び迷える子として街を彷徨するのも予想通り」と手厳しい。中国映画の顔とも言うべき2人の巨匠も顔無しのコメントだ。

同じ藤井講座の別の受講生は「どこから読んでもどこまで読んでも面白い、中国映画好きによる中国映画好きのための本です」と推薦している。【紀平重成】

「中国語圏映画、この10年」(アトリエサード)本体1800円。

【関連リンク】

アトリエサードの公式サイト

http://www.a-third.com