第537回「コードネームは孫中山」のイー・ツーイェン監督と新人のイケメン俳優2人に聞く

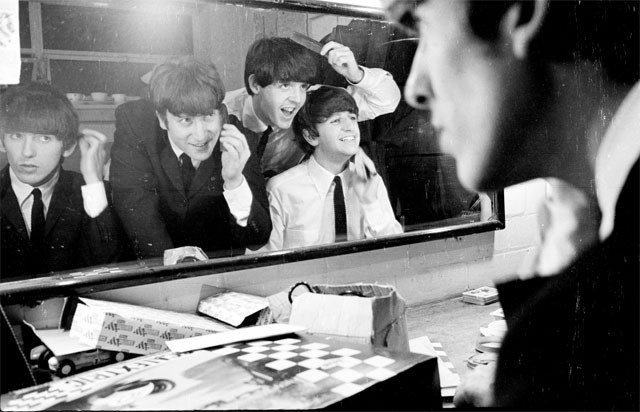

インタビューに応じる左からイー・ツーイェン監督、シャオティエン役のウェイ・ハンディン、アツォ役のジャン・ファイユン(2015年3月14日、大阪市西区九条のシネ・ヌーヴォ近くの喫茶店で筆者撮影)

このインタビューは、「コードネームは孫中山」の大阪アジアン映画祭グランプリと観客賞の史上初ダブル受賞が決まる前に行われている。また本コラムの熱心な愛読者の中には、映画祭のプログラミング・ディレクターである暉峻創三氏が恒例の「私のアジア映画ベストワン」で原題の「行動代號:孫中山」を掲げ“イチ押し”していたことを記憶している人もいるだろう。しかし、これはまったくの偶然である。もちろん一番喜んでいるのは当のイー・ツーイェン監督とさわやかな印象を残した新人俳優君2人であろうが、筆者もそのおこぼれに預かり極めて愉快な気持ちだ。何しろ、暉峻氏の同作品への高い評価があったとはいえ、いち早く作品の存在を映画ファンにアピールする栄誉を得ただけでなく、今回のインタビューを紹介することができたのだから。

「コードネームは孫中山」の一場面。このシュールな光景

「藍色夏恋」で新人のグイ・ルンメイとチェン・ボーリンを人気スターに押し上げたイー・ツーイェン監督12年ぶりの長編。

学級費も払えない貧乏な高校生たちが校内の倉庫でほこりをかぶっている孫文の銅像に眼を付ける。盗んで売ればその費用がまかなえる、と考えたまではよかったが、同じことを企む別のグループが現れて……。格差など社会問題を背景にしたシリアスなお話は学園を舞台にした青春爆笑コメディに。

暉峻氏は「私のアジア映画ベストワン」への推薦理由として「映画にだけ可能な時間感覚、現実しか写してないのに夢見てるような空間感覚が、素晴らしい」とコメントしている。(本コラム第528回「14年私のアジア映画ベストワン(1)」)

こうまで言われては作品を見て、取材しないわけにはいかない。

深夜の逃走劇も仮面をかぶれば夢を見ているよう……

--新人たちを若々しく自然に演技させるのが素晴らしかったと思います。何かコツはあるのでしょうか。

「新人の発掘というのは簡単にできるものではなく、あまりコツというものはありません。強いて言えば時間をかけることです。今回は1年ぐらいかけてやっと2人を見つけましたが、『藍色夏恋』のグイ・ルンメイとチェン・ボーリンの時も大体3年ぐらいかかっているわけです。スカウトしてからこの俳優で行けるということになるまでは忍耐と時間をかけて話をしたりして、個性を引き出し理解してうまく演技指導する必要があります。もうひとつコツがあるとすれば、新人を発掘してその特徴をちゃんと捉え、それを演技ではなくその役柄に合わせるように引っ張っていくということです。素人ですから経験ゼロからのスタートです。演技を始めようとしてもできません。映画の中の役が実際の俳優に合うように持っていく。彼らが本来持っている特徴を捉えてあげるとすごく自然にその物語の中の人物になりきれるわけです。

--テーマに合わせるのではなく、もともとの素材に合わせていくという感じでしょうか。

「例えばこの映画の中のシャオティエンの役をやったウェイ・ハンディン。彼の役の設定というのは割とハードな感じですよね。そしてジャン・ファイユンのやったアツォの役は割とソフトな感じ。この対比があります。ウェイ・ハンディンがもともと持っているハードな部分というのがこの人物の中に活きているし、逆にアツォの中にはジャン・ファイユンの特徴が活きているということです。彼らが逆の役を演じても映画としては成立しますが、この役柄を本人に合わせるというよりも、彼らの特徴をうまく掴んで、もう一度脚本に書いてあったとおりの人物ではなくて、人物を作り直すというような感じですね」

さわやかな笑みを浮かべる、左からシャオティエン役のウェイ・ハンディンとアツォ役のジャン・ファイユン(2015年3月13日、舞台挨拶で筆者撮影)

--では出演した2人に聞きます。自分の特質に合っていて演じやすかったですか?

(ジャン・ファイユン)「アツォはとても自分の性格に合った人物だったので、そのまま演じました。ただセリフをちょっと変えてもらうことはありました。自分で言ってみてすごく合わないとトチってしまうので、うまく自分で言えるように若者言葉に書き換えてもらいました」

(監督)「我々の年代と彼らの年代の話し言葉で結構違うと思うのは、我々の年代の者ははっきり、すっきりした言葉の方が意味が通じやすい。でも彼らの年代はすごくグデっとした、優しい語り口と言いますか、ため息をそのまま言葉にしたりとか、そういう雰囲気の言葉遣いが多いですね」

(ウェイ・ハンディン)「僕も自分の性格とこの役柄が似ているなと思いました。セリフも少なくてアツォの半分ぐらいしかなかったんです」

(監督)「あとで彼のお母さんとも親しくなって、彼は家ではどうですかって聞いたら、家でも彼は1日に5フレーズぐらいしかしゃべらないそうです。その中の3つは、10歳の妹に『うるさいな!』っていうだけ」(笑)

観客席にカメラを向けてお茶目なところを見せるイー・ツーイェン監督(2015年3月13日、舞台挨拶で筆者撮影)

--グイ・ルンメイとチェン・ボーリンは監督の作品に出たことでスターになりました。先輩たちのようになりたいですか?

(ジャン・ファイユン)「可能なら、ああいうスターになりたいです」

(ウェイ・ハンディン)「僕も」

--それはもう射程距離にあるという感じ? それともまだ遠い感じ?

(2人一緒に)「やっぱりまだまだ距離はあると思う」

(監督)「彼らの今置かれている位置というのは以前のチェン・ボーリンとかグイ・ルンメイの位置とはちょっと違っています。かつて二人は『藍色夏恋』でブレイクしてすぐさま日本でも香港でも大陸でもアジア一帯で人気者になり、様々な作品に出られるようになったわけです。それは、かつて台湾映画界で新人を育てていくという環境がそんなになかったので、外に出て行ったりしたわけですが、現在は逆に外の環境があまり良くない。つまり彼らが、チェン・ボーリンやグイ・ルンメイのように外に出て行っていい役を演じるというのも難しくなっている。例をあげますと、チェン・ボーリンもグイ・ルンメイも『藍色夏恋』以降に台湾の映画界を離れて国際的に活躍できた。そういうチャンスが増えて行ったということは彼らの成功の道だったと思いますが、彼らと同時代の俳優で台湾にとどまって活躍していた俳優というのはなかなか彼らほど有名にはなれなかった。台湾映画界だけに頼って有名な俳優になるということは難しいわけです」

--いま出ましたグイ・ルンメイをあるいはチェン・ボーリンを再度使う計画はあるんでしょうか。

(監督)「それ

は彼らとも一緒にやりたいね、とずっと言い続けているんですけれども、そのためには本当にいい脚本、彼らにふさわしい脚本がないといけないわけです。『藍色夏恋』があんなにもヒットしてみんなの記憶にも焼きついているので、その美しい記憶を壊してはいけない。それを超えるようないい物語がないといけないので今のところなかなか難しい。『2』を撮って欲しいという話もありました。でもそれをどんな話にしていったらいいかということがなかなか思いつかなかった。例えば10年経って彼ら2人が出会ってお茶を飲んで、はい、終わりっていうような映画になっちゃうんじゃないかと思ったので、なかなか撮ることはできなかったんです」

--若い彼らをうまく取り込んでの4人の作品だったら見たいですね。

(監督)「がんばります」(笑)

--実はグイ・ルンメイは私の憧れの人でして、『薄氷の殺人』の演技、素晴らしいですね。

(監督)「この5年間に彼女が出た映画の中で演技が一番光っている作品ですね。グイ・ルンメイもあの作品では演じているということを見せないような自然な感じでした。ここ数年の彼女はとても“演じたい”というところがあったので、ついつい力が入ってしまっていた。でも今回のあの『薄氷の殺人』ではごく自然にその物語の中の人物になりきってました。それがとても良かったです」

--いいプロデューサーがいて、大陸の資本をうまくとってきて、というような作品も考えられますね。

(監督)「大陸はこれまでいろいろ話はあったんですけれどもなかなか合作として成立することはありませんでした。大陸にはよく行くんですけれどもなかなか慣れないところです。よくわからない土地で映画を撮っても、それは“わかってない人が撮った”という映画になってしまうのではないかと思うんです。大陸で撮ることを自分はわざと避けているわけではないですけれども、もし撮るとしたら少なくともまず半年間ぐらいはその土地に住んで、しっかりとその空気を身につけて自分の一部としてから撮ると思います」

--この作品に戻りますけれども、仮面をかぶった者同士の追走劇がすごくおもしろかった。どういうところから思いついたんでしょうか。

(監督)「ご存じですか? アメリカのマルクス兄弟という1920年代から30年代のコメディグループ。その短編にヒントを得てあのシーンを撮りました。マルクス兄弟というのはもともとサーカスの中でピエロとかコメディをやっていた人たちですが、完全にセリフなしで身体表現だけでコメディをやります。それにヒントを得て、映画言語の中でも身体表現だけで撮っていきたいと思ったわけです。あの映画もごくシンプルな映画言語で行きたいと思いました。アジア地域ではチャップリンほど有名ではないんですけれども、やはりアメリカの映画史の中ではマルクス兄弟ってとても重要な人たちなんです」【紀平重成】

【関連リンク】

「大阪アジアン映画祭」の公式サイト

http://www.oaff.jp/2015/ja/index.html