第539回「セーラ」のハーマン・ヤウ監督に聞く

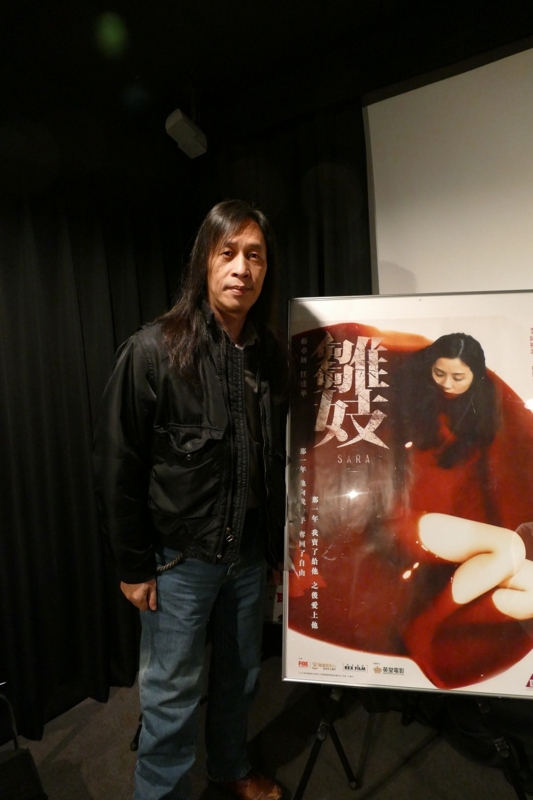

インタビューに応じるハーマン・ヤウ監督(2015年3月15日、大阪市西区九条のシネ・ヌーヴォで筆者撮影))

その曲が映画のラストで流れて来た時、鳥肌が立つような感動に襲われた。その歌詞といま見た映画の内容があまりにもドンピシャリだったからだ。「ケ・セラ・セラ」。ドリス・デイの1956年の大ヒット曲だ。小さい女の子が母親に尋ねる。「私の将来はどうなるの」と。母親は答える。「なるようになるでしょ」。ハーマン・ヤウ監督がもっとも言いたかったことであり、まさにこの映画の骨格がこの歌詞に込められているという。

物語は他を犠牲にしてまで打ち込んだ取材記事をボツにされた雑誌記者のセーラが、心身を癒そうとタイのチェンマイへ向かう。偶然売春をする少女と出会い、自身が封印してきた少女時代の忌まわしい記憶をよみがえらせる……。

--この作品は色々な解釈ができると思います。例えば女性の一代記。またセックスワーカーの存在という社会の現実を見つめる作品。あるいは男女の関係の本音と建前が描かれているようにも見えます。実際にはどの部分に力を入れたのでしょうか。

「やはり女性の一代記というところで、一人の女の子がどんどん成長していく姿を描くことを骨子にはしています。ただ今おっしゃった2つを両脇に立ててというような感じとも思っています。ずっと色々と映画を撮ってきていて、いつ最後の映画になってしまうかわからないので、今は言いたいことを全部入れています」(笑)

--今回こういう作品にしようとしたきっかけを教えてください。

「日本では公開されていないと思いますが、『From the Queen to the Chief Executive』 という映画を2001年に撮りました。その中で家を出て10数年音信不通だった娘が帰ってきたときにお母さんが、あなた10数年何をしていたの? と問いただす場面があります。そこで45秒のセリフを娘が言うんですけれども、売春をしたりとか、ちょっとお金持ちのおじさんに囲ってもらってた、というような告白があって、そのセリフをベースに今回のストーリーを作り上げていきました」

実は上映後のQ&Aでも同じ質問が寄せられ、ハーマン・ヤウ監督は、プロデューサーのチャップマン・トー監督が中国語のタイトル「雛妓」だけを持ってきて、こういう映画を作れと言うので、中身を自分で考えたと回答している。英語では「Child Prostitution」、日本語では「児童買春」と訳される。

「セーラ」の一場面(左はパトロン役のサイモン・ヤム、右はサラ役のシャーリーン・チョイ)

監督はこう続ける。「家を出て一人で自活していくというのは一種の孤児。こうやって自分の環境から出ていこうとするのは、今の香港を表している部分もある。香港を描こうとすると様々な要素がありすぎてバラバラになってしまうのですが、いろんなものを借りて香港の比喩として香港自体を描こうとしている部分もあります。女の子が一人で生活して成長していくストーリーというのが、実は香港自身が成長していく過程を暗示しているというようなつもりで作りました」

--「イップマン誕生」という作品も見ましたけど、今作とは全く違うタイプですよね。監督自身はどっちがお好きなんでしょうか。今後力を入れるのはどちらでしょうか。

「全然違うと言いますが、実は似ている部分もあるんです。人を通して時代の背景を描くというところが同じです。例えばイップマンは50~70年代ぐらいに香港で生きていた人なのでその20年ぐらいの香港の変化を彼を通して描いています。『セーラ』にしてもサラ自身が香港を代表しているので、香港の歴史を描くという前提は同じです。両方とも大好きです。みなさんから、数も種類もたくさん撮ってますねってよく言われるんですけれども、重複して同じようなものばかり撮っているわけではなく、違うものを撮っていくようにしています」

雑誌社の同僚と取材の企画を話し合うサラ

--香港を描くのになぜ男の子ではなくて女の子の成長物語にしたのでしょうか。

「例えばイギリスにしろ、自分の国家のことを“She”と言う。国家というものには女性性があると思うんですね。言語的にというのもありますけど。そういうわけで女性にしました。中国語に関して言いますと、三人称を表すのに偏が違うんですね。彼は“他”という字の人偏なんですけど、女の子を指すときはそれを女偏に変えます。この字は実は中国語においては1920年ぐらいに、ある女性作家が使ったことで初めてできたものと言われます。それまでの中国は父権社会、男の人の社会だったので女性には地位もなかった。でもそういう字が出てきたことで女性の地位が確立されてきたのですが、それでもまだ100年に満たない。その後は中国語にしても英語にしても国家は女性名称ということになっています」

--日本はまたちょっと違う感じがしますね。

「アジアでは男尊女卑の傾向が強いと思われがちですけれども、実は欧米でも男尊女卑のベースがずっとつながっていたというのがあります。ヨーロッパでも女性が選挙できるようになったのは1920年代とか30年代。結局案外最近のことなんですよね」

--今のお話を聞いて思い出したのは、この作品で男の身勝手さを感じたんですね。例えばサラ(シャーリーン・チョイ)がパソコンを打っていて、やってきたパトロンの男(サイモン・ヤム)が自分の方に振り向かない彼女に腹を立ててコードを抜いちゃいますよね。で、大げんかになる。男は口では女性の自立を言いながら本音は自分に従えと。そういう人が多いのかなと。そういうことを象徴しているシーンと思ったんですけれども、そのへんはいかがでしょうか。

「それもひとつの大きなポイントです。ただパトロン役のサイモン・ヤムが怒って帰ってしまった後の彼女のセリフを思い出してください。誰でも自分がつらいとき、悲しいとき、誰かに会いたいと思う。それはひとつの愛じゃないのか、と。つらいときこそ会いたいと思って来てくれた人を追い返してしまったわけですね。彼が身勝手に、なんで俺の相手をしないんだと言って帰ってしまった点だけを見ずにその裏を見て下さいという気持ちもあります。ひとつのシーンをいろいろな方向から見てほしいなと思います」

--なるほど。シャーリーン・チョイが大変素晴らしい演技だったんですけれども、なぜ彼女をキャスティングしたのですか、その演技に満足されていますか。

「彼女に言っておきます(笑)。シャーリーン・チョイの演技には満足しています。彼女はこれまでキャピキャピした女の

子の役ばかりだったので、彼女がやってみたことのない役をやらせるというのは彼女にとってもお客さんにとっても、さらには監督の立場からしても新鮮です」

パトロンの手配で学校に行けるようになり喜ぶサラ

--彼女に演技指導というのはされたんですか?

「現場での監督と女優・俳優の関係というのは監督がモチベーションを投げかけてあげる、それを俳優が自分の中に取り込むという関係性でなくてはならない。俳優というのはただの人形じゃないので。自分で考えて自分で作り出していかなくちゃいけない。それにおいても2人の合作というようなかたちになりますので、彼女の演技も、もちろん私がモチベーションを投げかけた演技もあると思います」

--最後の質問ですけれども、ラストの「ケ・セラ・セラ」がすごく効果的だなと思ったんですけれども、どういう理由で選ばれたのでしょうか。

「まずこの歌自体は小さいころに聞いて知っていて、自分の中にもずっとあったんですね。香港でもものすごく流行りましたのでみなさん知っているような曲です。この歌詞は、小さい女の子がお母さんに、私の将来はどうなるの? きれいになれるかしら? とか、素敵な彼氏ができるかしら? と聞いている内容です。自分の将来はどうなるの? と思うけれども、結局は、なるようになるでしょっていうことでしかない。サラにしても自分の人生・運命を掌握してコントロールしていきたいと思っているわけですけれども、自分の人生を自分で動かしていこうと思うと、知識が必要になる。知識こそが運命を変えるというようなコンセプトが中にあって。知識を得ようとすると、学校に行って勉強しなくちゃいけない。そこでパトロンに学校に行きたいという風に言って学校に行かせてもらう。その知識と理想が自分自身の運命を変えていくということを歌をベースにしてこのストーリーに込めています。知識というのは、自分の生存する条件を向上させるもの、世界を変える武器になるものと思っています」

--そこで重なるわけですね。サラと香港の状況が。写真をお願いします。

【紀平重成】

【関連リンク】

「大阪アジアン映画祭」の公式サイト

http://www.oaff.jp/2015/ja/index.html