第571回 「映画の力を信じる映画祭」

「ひそひそ星」の一場面(C)SION PRODUCTION

「映画の力を信じる映画祭」と林加奈子ディレクターが力強く、高らかに宣言したのが先月終了したばかりの東京フィルメックスだ。全作品の一部ではあるが、筆者の見た限りでもその宣言にふさわしい作品がズラリと並んだ。中には作品として成功したかどうかに異論を差しはさむ御仁もいるかもしれないが、どの作品も志においては宣言どおりだったと確信している。

今回の上映作品では「時空を越える」という俯瞰した鳥の目で見つめる作品が目立った。

オープニングの「ひそひそ星」(園子音監督)は実に25年前に書かれ段ボール箱に眠っていた脚本が3・11の大震災をきっかけに具体化した稀有の作品だ。ロボットが8割、人類が2割という未来社会で、宇宙宅配便のアンドロイドが星々を回って人間に荷物を届ける。そこに登場する福島の被災地が違和感なく溶け込んでいる映像に不思議な感動を覚えた。作品の設定だけでなく監督の思いも25年という時空を越えて生まれた作品と言えるだろう。

「山河ノスタルジア」の一場面(C)Bandai Visual, Bitters End, Office Kitano

クロージングの「山河故人」(「山河ノスタルジア」の邦題で4月公開予定)は、変貌著しい中国で力強く生きる一人の女性の過去・現在・未来をそれぞれ1999年、2014年、26年に置いて描いた壮大な物語。ジャ・ジャンクー監督が故郷の山西省フェンヤンを舞台に名作「プラットホーム」を彷彿とさせる時代の移り変わりを背景に、夢を追いつつ翻弄されていく人々の様々な思いを活写している。

上映後のQ&Aで原題の意味を聞かれ、監督は「山河は変わることのない大地を、故人は(長年連れ添った)友だちを指し、空間と時間という意味が込められている」と答えた。26年の未来編は、ヒロインのタオ(チャオ・タオ)と離婚した夫が息子と2人で暮らすオーストラリアが舞台。まさに時空を越えるスケール感は成長著しい現代中国を背景にした現在の監督ならではの作品かもしれない。

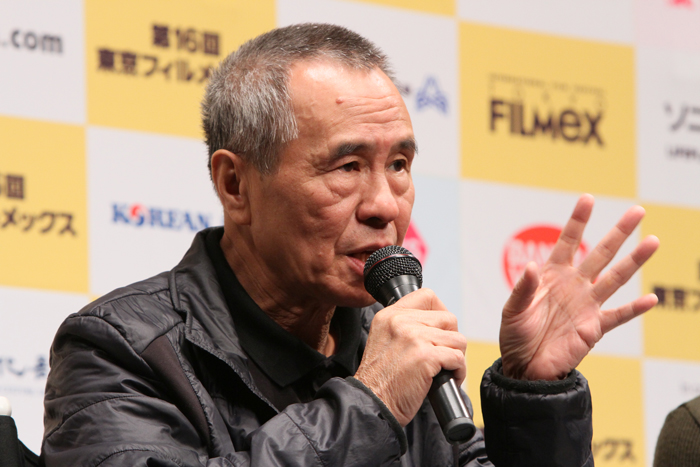

ホウ・シャオシェン監督のQ&A 東京フィルメックスのホームページより

特集上映が組まれたホウ・シャオシェン監督は「悲情城市」上映後のQ&Aで登壇し、元気な姿を日本のファンに見せた。同作品は監督が40歳になって間もない89年に発表し、ベネチア国際映画祭で金獅子賞に輝いた記念碑的作品。とはいえ四半世紀も前の制作で、「この作品を初めて見る人は」という客席への問いかけに会場から1~2割の人が手を挙げた。ほとんどが若い世代の人で、このような映画祭だからこそ世代を超えて良い作品が受け継がれていく。これもある意味、「時空を越える作品」と言えるのではないか。

「あの日の午後」(C)Homegreen Films, 2014

劇場公開作品はもう作らないと宣言し、ファンを心配させたツァイ・ミンリャン監督は新作の「あの日の午後」で全ての作品に主演したリー・カンションとじっくり対話する素敵な映像を残し、ファンを安堵させた。フィックスされたカメラが映し出すのは窓の外の光と風のそよぎ、そして長年仕事を共にした二人の親密な会話だ。

映画の中でツァイ監督が言う。「すべての作品は事故のように出来たもの。この対話の記録が映画になったことも本当に事故のようなものだ」。

ほとんど一人でしゃべりっぱなし。これまで2度2人の単独インタビューをするという機会を得られたが、その時と全く同じ。リー・カンションが我慢しているという風には見えない。この2人が培ってきた暗黙の心地よい関係であり、会話ということだろう。見ているこちらも幸せな気持ちになれる。もっとも、焦れたようにカメラの手前側に立つこの対話を企画した出版社のスタッフからの質問も出るが……。

奇跡のような137分が終わったとき、異次元の向こう側から現実世界に連れ戻されたような気がしたのは筆者だけではないだろう。【紀平重成】

【関連リンク】

「東京フィルメックス」の公式サイト

http://filmex.net/2015/