第588回「ファブリックの女王」

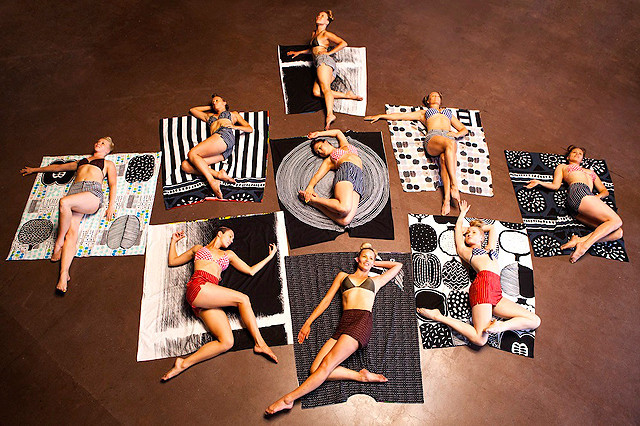

「ファブリックの女王」の一場面 (C)Bufo Ltd 2015

北欧のフィンランドで生まれた「マリメッコ」は新しいファッションを世に送り出しただけでなく、新しい女性の生き方を提案する一つの運動体でもあった。本作はその生みの親であるアルミ・ラティアの波乱に満ちた実人生を描いている。

一人の人間の素顔を映画でとらえようと思えば、二つの方法がある。一つはドキュメンタリー、もう一つはフィクションだ。だがヨールン・ドンネル監督は、意表をつく手法でそれを実現した。アルミを演じる女優が一歩引いて映画の進行を俯瞰するかのように演じ分けていく劇中劇。引いては返す波のように、アルミの思いに寄り添い思い悩む姿を次々と映し出すことで、アルミの人生を立体的に浮き上がらせていく。

「マリメッコ」創業者のアルミは事業を拡大していく (C)Bufo Ltd 2015

こんな手の込む手法にこだわったのには、もちろん理由がある。実は監督は1951年に創業したマリメッコの初期の役員(67年~74年)だ。ヨールン・ドンネル監督は、アルミが女性をコルセットから解放し、新しいライフスタイルを推進しただけでなく、男性中心のビジネス界に乗り込んだ女性企業家としての手腕、さらに仲間を大切にする考え方などに共鳴し、彼女の映画を作ることを自身の使命と考えていた。それだけに彼女の実像を余すところなく伝える脚本作りには50年という長い準備が必要だったのだろう。

斬新なデザインが評判を呼び、販路は世界に広がっていく (C)Bufo Ltd 2015

戦後間もなく、夫が買収した業務用オイルプリントの会社で働き始めたアルミ(ミンナ・ハープキュラ)は、個人向けに綿のファブリック(織物)にプリントすることを思いつき、51年に新たな会社「マリメッコ」を創業する。才能はすぐ開花し、払下げの生地を一けた多く入手するため担当の窓口と脅しに近い押し問答の末に手に入れたり、ファブリックを売るために、使い方を示すドレスのファッションショーを全財産をかけて成功させる。才能豊かなデザイナーも集め、自由にデザインさせた作品には作者と作品の名前をそれぞれ記すようにした。事業は順調に伸び、60年代にはジャクリーン・ケネディが愛用するなど話題も集めた。

デザインは購入者からは支持されたが、事業はたびたび危機に見舞われた (C)Bufo Ltd 2015

一方、アルミにとって従業員は“家族”そのものだった。大事な家族のために職住が一体となった自然豊かな理想郷“マリメッコ村”の建設も計画された。しかし出費を惜しまないアルミの手法は銀行団からは評判が悪く、事実、再三の倒産危機にも襲われた。さらに理想を求め事業にのめり込むアルミのやり方は家族からも理解されなかった。その孤独感を癒すには酒や男が必要だった。そんな葛藤を映画は舞台劇のように観客の目の前に見せていく。

映画の中で彼女の言葉として繰り返し発せられるのが「男は金ばかり計算し、人間を忘れている」「仲間の女性を支えたい」だった。これをフェミニズム的発想ととらえるよりは、むしろ人間性を重視する博愛主義と考えたほうが理解しやすいだろう。そう考えれば映画のラスト、行き詰った会社を救うために従業員の解雇を自ら通告しなければいけない事態に追い込まれたアルミが取った結論と行動はより一層胸にしみるだろう。

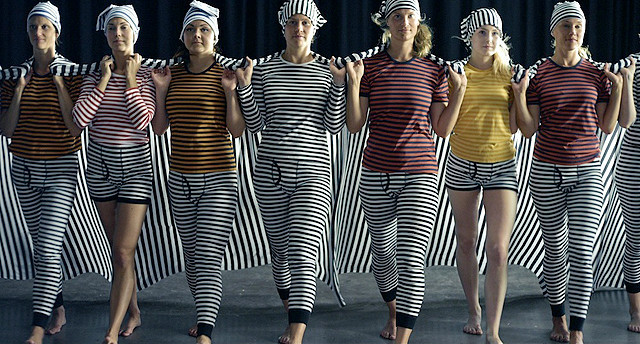

シンプルでユニセックスなデザインは革新的 (C)Bufo Ltd 2015

マリメッコは現在、先に被災した熊本店をはじめ日本国内の32店を含め世界には140店以上あり、グループ全体の従業員は約500人。そのうち女性は90%という。

「ファブリックの女王」は5月14日よりヒューマントラストシネマ有楽町、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国順次公開。【紀平重成】

【関連リンク】

「ファブリックの女王」の公式サイト

http://q-fabric.com/