第595回「日中映画交流史」

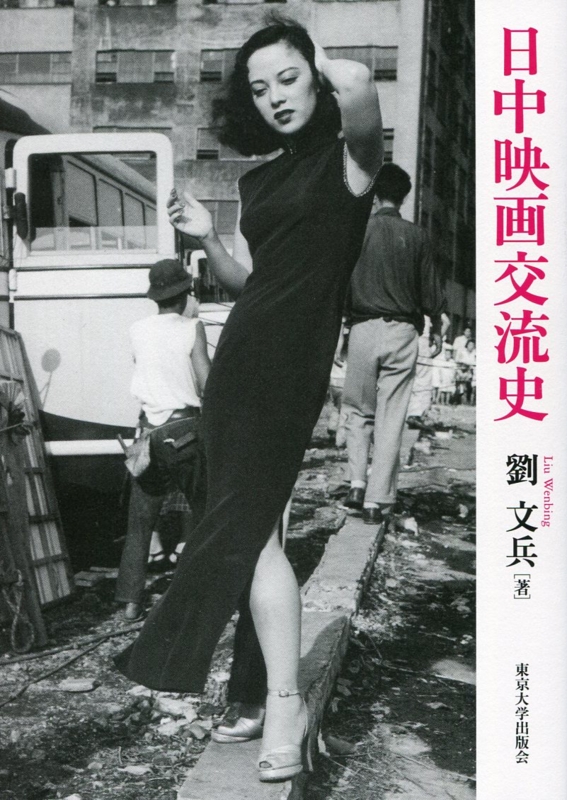

劉文兵さんの著書「日中映画交流史」の表紙カバーを飾る李香蘭(山口淑子)=土門拳撮影

戦前から現代まで、日中の映画人交流にかかわる著作を両国で発表し続けている映画史家の劉文兵さんが、その集大成ともいうべき日中映画交流の通史をまとめ上げた。高倉健やドラマ「おしん」の中国におけるブームなどよく知られた史実だけでなく、両国関係者へのインタビューや丹念に拾い集めた文字、映像の貴重な資料をもとに、100年になろうとする日中映画交流の全貌を冷静かつ映画愛に満ちた目線で描いている。

1世紀近い日中映画交流の中でもっとも存在感を発揮しているのは2014年9月に亡くなった李香蘭こと山口淑子だろう。本の表紙のカバーにも土門拳撮影の写真が大きく扱われているほか、「はじめに」では彼女が日中戦争時に日本人であることを隠し中国人の女優、歌手として活躍したことを冒頭で取り上げている。

面白かったのは、日本の文化庁長官に相当する元中国文化部長で作家の王蒙が90年代初頭に劇団四季の「ミュージカル 李香蘭」を見た後に書いた「人・歴史・李香蘭」というエッセーを紹介する部分だ。

「招待券を何枚かもらったので、劇場『天地大廈』へ足を運んだ。そもそも李香蘭は私にとって馴染みのある名だ。少年時代に彼女が主演した『万世流芳』を観て同映画の挿入歌『売糖歌』をまねて歌っていた。(中略)ミュージカルの導入部に流れる『夜来香』(イェライシャン)のメロディーを聞いて、私は思わず嘆声をもらすほど驚いた。『夜来香』は彼女の持ち歌だったことを初めて知ったからだ。メロディーは大変美しく、私はいつも口ずさんでいたが、それまでにこの歌は公式の場で歌われることのないタブーだった。その歌詞は政治的、または退廃的なニュアンスもなかったにもかかわらず、なぜ駄目だったのか。李香蘭がそれを歌ったからではないだろうか」

その王蒙の感想を引用しつつ、著者は李香蘭が「日中のあいだに横たわる歴史問題の複雑さを物語るシンボリックな人物であり、また日中文化交流の歴史を語る際に抜きにできない存在であることは確かであろう」と説明する。さらに、「戦中に彼女が上海や満州に残した足跡が、日本による侵略戦争と植民地支配と並行して始まった日中映画交流の軌跡とほぼ一致しており、そして、戦後になって、しょく罪の意識を原点とした彼女の中国とのかかわり方が、戦後の日中映画交流の特徴を示す好例であるからだ」と続ける。

つまり、李香蘭が体現する複雑な日中文化交流の歴史には、中国側から見るとどうしても譲れない負の側面があるが、そうかといって日中映画交流による“果実”まですべて否定してはいけないのではないかというスタンスであろう。これは満映と中華電影合作の「万世流芳」に対して全部ではないにしても一部に親しみを感じたであろう王蒙の受け止め方とも重なる著者の基本的な考えといってもいいかもしれない。

この100年、両国の間には日中戦争や冷戦、文化大革命等による対立や交流断絶の後、国交回復による蜜月時代は長くは続かず、首相の靖国参拝や尖閣領有問題といった新たな火種が次々と生まれ、日中の緊張関係が常に映画の交流にも暗い影を落としてきたと言えるだろう。

2015年度日本映画ペンクラブ賞奨励賞を受賞した劉文兵さん(後列左から2人目)=段躍中さん提供

このような不幸な関係を振り返りつつ、著者は、戦前の上海映画や満映と日本との関わりをめぐり、「日本においては、関係者の回想録など貴重な歴史的証言が残されているとはいえ、同問題がいわば内向きのセンチメンタリズムや懐古趣味にくるまれたかたちで語られていることが多く、『外部』の視点を取り入れた批判的な眼差しが欠けている」と日本側の研究を批判する一方、「中国ではこの時代の文化的事象を『軍事的占領と植民地支配の一環』として片付け、映画史の細部を検証しないまま、過去の記憶を封印しようという傾向が目につく」と中国側の対応にも懸念を表明する。

著者は論考を進めるにあたって自身に以下の三つの課題を課したという。①統合的な視座をもたらすこと②文化交流の可能性を裏付けること③新たな異文化受容の可能性を探ること。この3点に焦点を合わせた歴史記述を試みると「はじめに」で宣言している。

これは誰にでも選択できる手法ではないだろう。おそらく著者が日本語をマスターして日本を拠点に研究する中国人研究者という立場だからこそ取りうるのではないか。異郷の様々な価値観が交錯する中にあって、常に自分の立ち位置を確認し、公平で冷静な付き合いを心がけてきたからこそ手にしたルールであり、責任感と言えないだろうか。

こうして著者は以下のような章展開を進めていく。

第一章「日中映画前史——上海編」

第二章「満州映画の光と影」

第三章「冷戦時代の日中映画交流」

第四章「『改革開放』と日本映画」

第五章「中国映画人にとっての日本映画」

第六章「健さん旋風と山口百恵ブーム」

第七章「日本のテレビドラマと中国の高度経済成長」

第八章「クールジャパン——トレンディードラマとアニメの人気」

どの章も興味深いが、カバーを外すと現れる高倉健のすばらしい表紙写真(撮影・今津勝幸)は必見だ。その高倉健を主演に迎えた「単騎、千里を走る」を撮った張芸謀監督への著者インタビューが興味深い。

「私は野外で上映された『君よ憤怒の河を渉れ』を観たことがありました。野外に巨大なスクリーンが張られ、正面の“一等席”に一万人が陣取ったばかりでなく、さらに八千人ほどの人々がスクリーンの裏側から裏返しの画面を観ていました。当時、高倉健がいわば中国における国民的スターだったのです」

1976年の文化大革命終了後、娯楽に飢えた中国国民が映画館に殺到したという時代背景を抜きにしては語れないエピソードであろう。

劉文兵さん

同じころ北京電影学院に在学し、80年代に入って次々にデビューした張芸謀ら第五世代監督は中国国内では一般公開されていない日本映画も学内の内部試写で特別に見ることができた。「君よ憤怒の河を渉れ」や「サンダカン八番娼館 望郷」「幸福の黄色いハンカチ」「砂の器」「人間の証明」といった公開作品だけでなく、黒澤明の「羅生門」を見ていた。その影響は大きく、李少紅監督は「血祭りの朝」(原題「血色清晨」)などの作品で黒澤作品の暴力性と緊張感を継承することを試みたという。

逆に三國連太郎が「紅いコーリャン」や「芙蓉鎮」に感銘を受け、中国映画の水準に敬意を払うエピソードも紹介される。

このような長い交流の積み重ねは、今後も政治の大きなうねりがあろうとも、友好の輪を保ち続けるに違いない。

巻末の日中映画上映作品総覧(1926〜2015年)も手間のかかる労作。意外な日本映画が中国で上映されていたり、逆に中国映画が様々な形で日本公開・上映されているのがわかる。

「日中映画交流史」は劉文兵著、東京大学出版会刊(本体4800円+税)【紀平重成】

【関連リンク】

「日中映画交流史」を紹介する東京大学出版会のサイト

http://www.utp.or.jp/bd/978-4-13-083069-0.html