第601回「写真家荒牧万佐行さんの仕事」

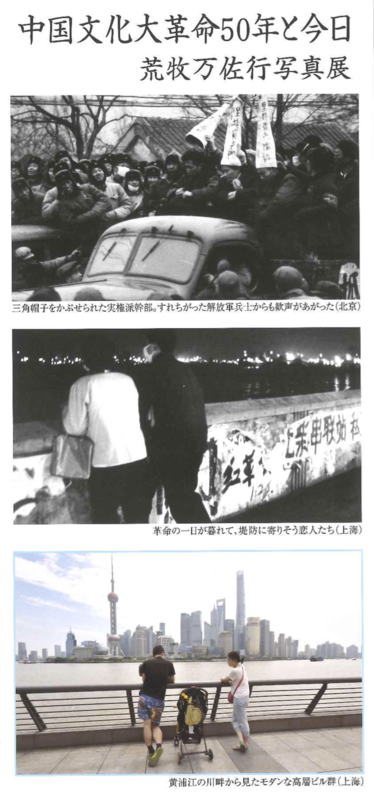

先輩から届いた「中国文化大革命50年と今日 荒牧万佐行写真展」の案内はがき

新聞社で働いていたので、カメラマンの知り合いは多い。中には一緒に海外へ行った人もいれば、若くして亡くなった方もいる。この9月16日から都内3カ所で「中国文化大革命50年と今日 荒牧万佐行写真展」が開催される荒牧万佐行さん(75)とは、お付き合いが長いだけでなく、互いに職場が変わってからも食事を誘い合うなど親しくさせていただいている大先輩だ。

写真展の案内はがきには、文革中の1967年に北京で三角帽子をかぶせられた実権派の幹部がトラックでひきまわされ、すれ違った人民解放軍兵士の乗ったトラックから歓声が上がる生々しい写真や、上海では騒然とした中でも深夜ともなれば黄浦江の河口近くで仲良く語り合う2人連れの写真と、さらには、ほぼ同じ場所で撮った現代の高層ビル群を望む家族連れの写真まで並び、この50年の中国の変わり様に改めて感心させられた。おそらく、これら貴重な写真は中国でこそさらに希少性が高いのではないだろうか。

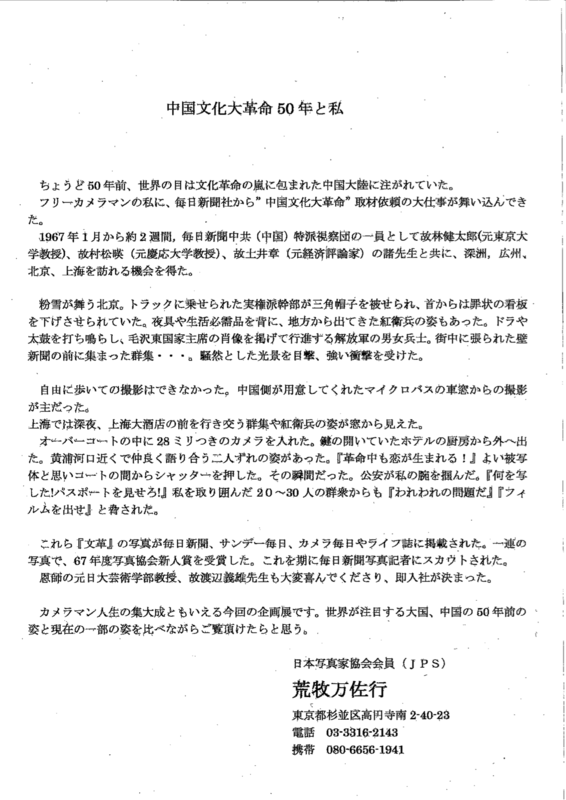

はがきに添えられたA4サイズ1枚の「中国文化大革命50年と私」と題された案内状には、警戒中の公安に腕を掴まれ「何を写した! パスポートを見せろ」と言われ、取り囲んだ群衆からも「われわれの問題だ」「フィルムを出せ」と脅されたことが紹介されている。まるで映画の様な緊迫した場面だ。

これらの写真は毎日新聞やサンデー毎日、カメラ毎日等に掲載され、67年度写真協会新人賞を受賞。当時、フリーカメラマンだった荒牧さんは、この取材が縁で毎日新聞に迎えられた。

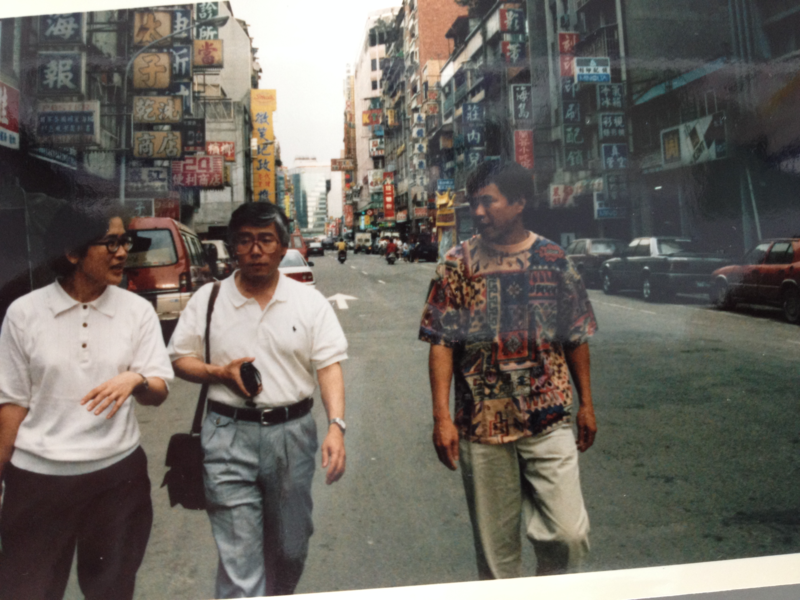

荒牧さんとは朝刊の「ひと」欄では何度もご一緒したが、思い出深いのは93年6月、ホウ・シャオシェン監督にインタビューするため台湾に一緒に渡ったときのことである。

名作「悲情城市」は、1945年の日本敗戦から49年に国民党政府が台湾に渡り台北を臨時首都にするまでの4年間を、林家一族の姿を通して描いた一大叙事詩。ホウ・シャオシエン監督は89年、本作でベネチア映画祭金獅子賞を受賞している。

写真展の内容を紹介する案内状

世界における台湾映画の名声を確立した同監督には何として会いたかった。狙っていたのは当時所属していた日曜版で人気を集めていた「名作映画を歩く」のコーナーだ。1面から中面の見開きまでオールカラーの計3ページ分を埋めるため、取材に熱が入り、当初約束していた1時間では全く足らず、気が付いたら3時間を超えていた。こちらの熱意が監督に伝わったのだろうか。

インタビュー中に、荒牧さんがそっと耳打ちし、「この話は面白いよ、日曜版だけでなく夕刊でも連載しようよ」という声に励まされたことも良かったかもしれない。監督の太っ腹で人情味ある対応と、荒牧さんの的確なアドバイスに感激したことは言うまでもない。

荒牧さんにはほかでも驚かされた。この出張は1週間を予定していたが、台湾に着いて3日目には「紀平君、もう予定の写真は全部撮って来たよ」と目を輝かせてホテルの部屋に戻ってきたのだ。もちろん、それですべてが終わったわけではなかったが、「仕事は速く」を心掛ける姿勢には真摯なものを感じた。

1993年6月、台北の漢口街で3時間の取材の後、街を一緒に歩くホウ・シャオシェン監督(右)と筆者(中央)=荒牧万佐行さんが撮影した現物のコピー

帰国後も取材でお世話になった人たちのすべてに写真と礼状を早々に送ってくれた。原稿の推敲を重ねるあまり、礼状一つ出せないことにもどかしい思いでいただけに、大いに助けられた。

荒牧さんは、ニュース写真だけでなく、伊勢神宮や円覚寺など神社仏閣での仕事も多数手がけられている。性格の異なる取材対象だが、ガッツと人当たりのいい笑顔ですぐ相手の懐に飛び込んでしまう性格の良さが役に立っているのだと推察している。

「悲情城市」のDVDパッケージ

久しぶりに荒牧さんの作品を見に行こうと思っている。

毎日新聞日曜版の「名作映画を歩く」に掲載の「悲情城市」は新聞社がデジタル編集に移行する前の1993年7月25日掲載なので、ご興味のある方は図書館の縮刷版でぜひとも御覧頂きたい。夕刊の「この人と」で4日連続で掲載されホウ・シャオシェン監督インタビューは93年8月23〜26日の掲載。【紀平重成】

「中国文化大革命50年と今日 荒牧万佐行写真展」

㈰9月16日〜22日 東京銀座5 フレームギンザサロン

㈪10月3日〜15日 プレスセンター日本記者クラブ9Fラウンジ

㈫10月25日〜28日 毎日新聞社1Fアートサロン