第602回「ザ・ビートルズ~EIGHT DAYS A WEEK ‐ The Touring Years」

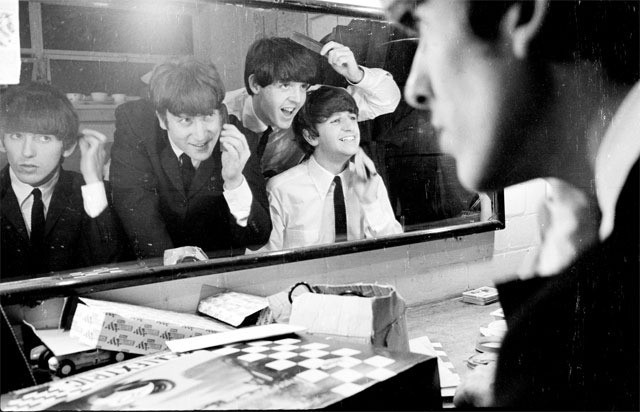

「ザ・ビートルズ〜EIGHT DAYS A WEEK ‐ The Touring Years」の一場面。見た目も実際もごく普通のやんちゃな青年? (C)Apple Corps Limited. All Rights Reserved. (C)Bob Bonis Archive

もう、ふた昔ほど前になるが、新聞社の日曜版編集部時代に「ビートルズがやって来るヤァ!ヤァ!ヤァ!」のロケ地巡りの取材で、イギリスを訪れたことがある。ビートルズのメンバーが生まれ育ったリバプールを散策したり、ロンドンのアビイ・ロードで彼ら4人のまねをして有名な横断歩道を渡ったりするのが楽しかった。

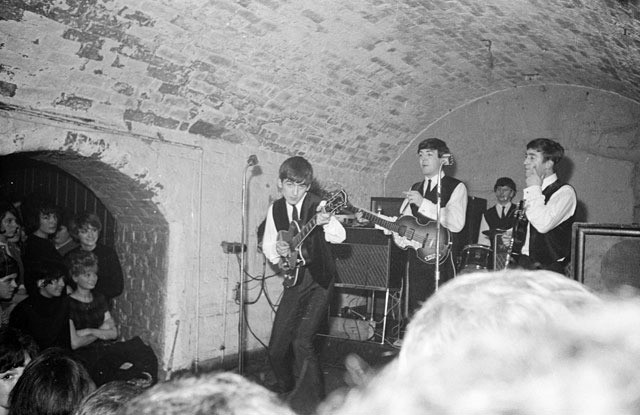

しかし最高の思い出は、駆け出し時代のビートルズが毎日のように出演したリバプールのキャバーン・クラブ前で私が写真を撮っていると、たまたま通り掛かった若者がこちらを見て笑みを浮かべ、突然、「シー・ラブズ・ユー」を歌い出したことだった。うれしくなって、こちらも笑顔で応えた。

リバプールのキャバーン・クラブで演奏するビートルズ (C)Apple Corps Limited. All Rights Reserved. (C)Bob Bonis Archive

その時思ったのは、ビートルズの曲を歌えば、国籍や人種の違いを越えて誰とでも仲良くなれる、言葉を介さずに理解し合えることがあるということだった。1962年、ビートルズが若者文化の旗手として登場し、彼らの行動やメッセージが世界規模で繰り返し紹介され、文化のグローバル化が一気に進んだことで可能になった社会現象である。

それから50年余。国や文化、世代の違いを越えての相互理解が進む一方で、新たな障壁が次々に生まれている。ビートルズの愛と平和のメッセージはもう過去のものとなったのか。音楽の力などその程度のものなのか。そんな諦観にも似た私の気持ちを揺さぶり、また新たな感動を呼び起こしてくれたのが本作である。それは、新発掘の貴重な映像と最新音響技術を駆使し当時のライブ会場で聞くよりもクリアなサウンドでつづられ、ビートルズが輝いていたあの熱狂の時代を生き生きと蘇らせてくれるのである。

ホテルでくつろぐときもギターを放さない (C)Apple Corps Limited. All Rights Reserved. (C)Bob Bonis Archive

監督はロン・ハワード。初期のリバプール時代から、63年にスタートした日本を含むワールドツアー、さらに観客を前にした最後の演奏となる66年のサンフランシスコ・キャンドルスティック・パーク公演までのライブ映像を時系列に沿いながら追っていく。それは、今や70歳代になったポール・マッカートニーやリンゴ・スターという生存する2人のメンバーを始め、多くの関係者へのインタビューを通じ、彼らがなぜコンサート活動をやめレコーディングに専念したのか、あるいは、今なおビートルズが世界中で愛され続けているのかという理由を説得力十分に説き起こしていく。

貴重な証言が続く。ビートルズが、差別で分けられた観客の前では演奏しないと契約していたため、アメリカ南部の会場では初めて席を分けないコンサートが実現した。会場に居合わせた歴史家のキティ・オリバーはその歴史的な体験を次のように証言する。「ビートルズのコンサートは“違う人々といる”という初めての経験だった。でも、“違い”なんかたちまち消えると知った」。黒人としての彼女の目線は、その高揚感を瑞々しく再現してみせる。

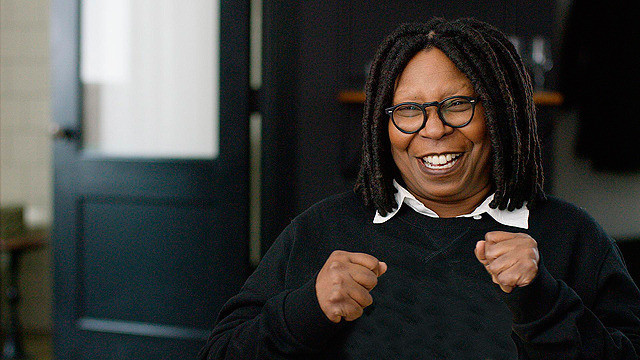

「ゴースト/ニューヨークの幻」で知られる女優のウーピー・ゴールドバーグも「日曜日の夜は何があろうと、兄や母と一緒に『エド・サリバンショー』を毎週見ていたわ。彼らのような人たちを初めて見た」とビートルズの特異性と魅力を熱く語る。

また監督自身も「あの時代に、人種差別は馬鹿げていると言っていたのは、とても勇気があることだとアメリカ人として思う。でも彼らにとっては、単純にポリシーと品格の問題だった」と、ビートルズの音楽性だけでなく、平等や博愛主義といった純粋な人間性に着目する。

全米ツアーの途中で立ち寄った冬のワシントン (C)Apple Corps Limited. All Rights Reserved. (C)Bob Bonis Archive

そうかと言って、彼らが聖人君子のようにいつも高邁(こうまい)なことを言っていたわけではない。記者会見の答弁が面白い。バンドとしての記録的なブームの理由を聞かれ、「そんなの分かる訳ないよ」と言ったり、「それが分かったら、他のバンドのマネジメントをしているよ」と当意即妙の受け答え方をする。柔軟というか、ヤンチャなのである。

映画のタイトルに「The Touring Years」とあるように、本作は63年から66年まで続いたワールドツアーを公式映像だけでなく、ファンやメディア、世界各国の貴重な未公開映像を集めて描いていく。65年のニューヨークのシェア・スタジアム公演では5万6千人という動員記録を作ったが、彼らの曲はファンの絶叫に飲み込まれ音楽会としての体をなさず、グラウンドに入り込むファンから逃れるため車にあわてて逃げ込むという有様だった。また、66年にサンフランシスコで開催されたラストコンサートではビートルズの4人が装甲車に乗り込んで会場を去る珍しい8ミリ映像も残っている。

このようなライブの限界に危機感を持ったビートルズの4人はスタジオにこもっての曲作りに熱を入れて行く。同時に音楽自体も初期のころのシンプルでストレートな曲とは深みも発想も段違いのレベルに達していく。その変化も映像に重ねられた美しいサウンドで再現されていく。

個人的には「P.S.アイ・ラヴ・ユー」「ツイスト・アンド・シャウト」のようなメロディーがきれいなものやパワフルな曲もいいが、全体的には中後期の「ペニー・レイン」「ゲット・バック」や「愛こそはすべて」(All You Need Is Love)のようなリズミカルだったり奥行きのある曲が気に入っている。映画ではツアー時代の曲が中心だったので、とくにお気に入りの中後期の曲は別の機会に堪能したい。

テレビに出たビートルズに新鮮な感動を覚えたことを話すウーピー・ゴールドバーグ (C)Apple Corps Limited. All Rights Reserved. (C)Bob Bonis Archive

ともあれ、改めて映画の挿入曲を聞いていると、バックに懐かしい映像が流れるというプラス効果を割り引いたとしても、申し分のない名曲ばかり。凡作がない。彼らのスタイルや髪型も注目されたが、音楽的にも高いレベルを保ち、現代音楽のありとあらゆる要素を20歳代のわずか8年で獲得し発表し尽くしたとも言えるかもしれない。

最後に、いまだに自分では解決できない疑問を紹介したい。あのマッシュルームカットや4人組にまとまるまでのメンバーの変遷、そして高い音楽性と人気の爆発は偶然だったのか、それとも必然か。過去の歴史から見れば、すべては偶然だが、ビートルズの場合は必然だったと思いたい。

ビートルズとあの時代に感謝。

「ザ・ビートルズ~EIGHT DAYS A WEEK ‐ The Touring Years」は9月22日より全国公開中【紀平重成】

【関連リンク】

「ザ・ビートルズ~EIGHT DAYS A WEEK ‐ The Touring Years」の公式サイト

http://thebeatles-eightdaysaweek.jp/

(C)Apple Corps Limited. All Rights Reserved.

(C)Bob Bonis Archive