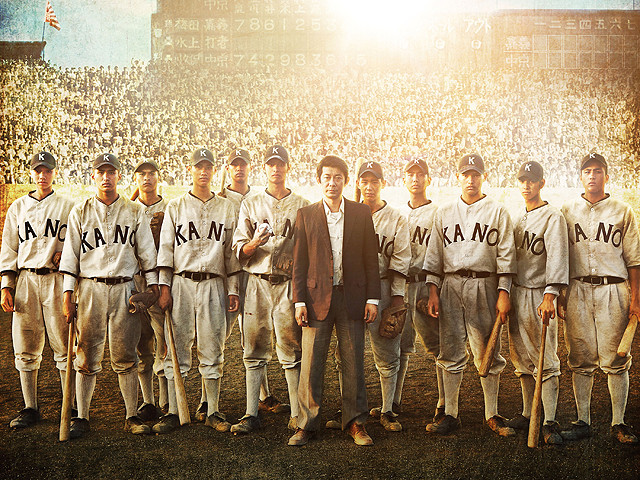

第610回 「映画作家 黒木和雄 非戦と自由への想い」

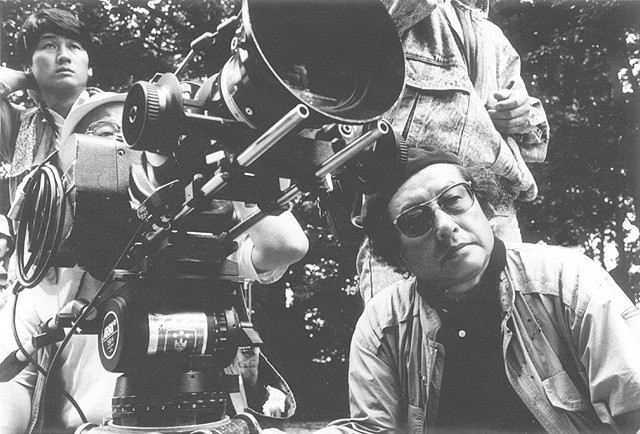

撮影に臨む黒木和雄監督 (C)2016 パル企画/コピーライツファクトリー

どこか違和感を覚えながら、歴史的な会談や行事が相次ぐ2016年の暮れを行きつ戻りつ考えている。それぞれの行事は役者も内容も申し分がないはずなのに、一向にワクワク感がないのだ。筆者がひねくれているか、あるいはキャストや行事そのものに何かが欠けているのだろう。誤解を恐れずに言えば、それは当事者が言葉や形にばかり目を配り、心に響く想いがないからだと思う。

2006年に亡くなった黒木和雄監督は、戦争は突然始まるのではなく、一見平和な社会に忍び寄り、気付いた時にはもう後戻りできなくなるということを、戦争に無自覚だった少年時代の体験をもとに繰り返し語っている。その反省からであろう。黒木監督は高度経済成長に沸く戦後社会を見つめながら、日常生活の中に戦争の気配を感じ取り、作品を通じてその危険性に警鐘を慣らし続けてきた。「戦争4部作」と言われる「TOMORROW 明日」「美しい夏キリシマ」「父と暮せば」「紙屋悦子の青春」は戦争の悲惨さや戦争の本質を描いている。

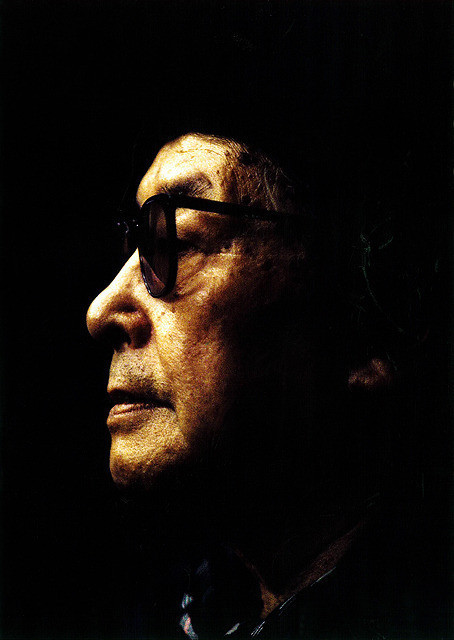

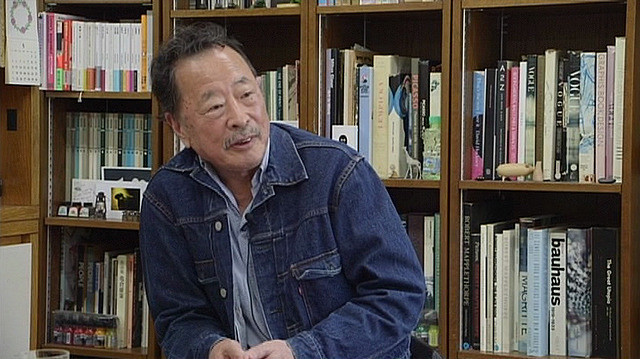

黒木監督の横顔 (C)2016 パル企画/コピーライツファクトリー

その黒木監督の平和への想いをつづったドキュメンタリーが本作である。黒木作品で助監督を務めた後藤幸一監督が、黒木監督の生前の貴重な肉声や、田原総一朗、黒田征太郎らの著名人、さらに10代の学生へのインタビューも交え、黒木監督が抱いていた危機感や戦争を知らない若い世代が今の時代をどう見ているかを追っていく。

全編を通じて浮かび上がって来るのは、戦争が教科書等で学ぶ過去の出来事では決してなく、常に平和な日常とつながっていること、それを若い人にどう伝えるかが問われているという重い事実である。そこで、監督や脚本家は被爆シーンなど悲惨な描写は極力避け、生き残った人たちがその後の世界とどう向き合ったかを大事にしていこうと話し合ったという。

イラストレーターの黒田征太郎は少年時代、軍需物資を低空飛行で落としていく米軍の姿が美しいと思ったとマイクに向かって語っている。だが、すぐその考えを改めた。アメリカから打ち込まれたクサビの大きさを強く意識したのだ。「1945年8月以降、日本はアメリカからいいようにされ続けている。強姦され続けている。彼(黒木)は映画だったが僕は自分のやり方でやっていく」と。

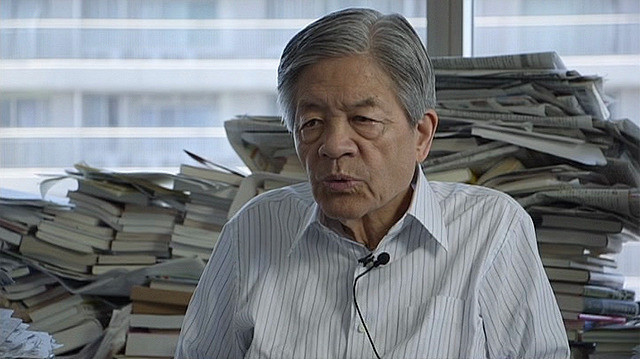

黒木監督について語る田原総一朗 (C)2016 パル企画/コピーライツファクトリー

黒田は「9.11」のアメリカ同時多発テロを広島と長崎の原爆投下に重ねてみた。世界貿易センターの跡地を「グラウンドゼロ」と呼んだブッシュ元大統領の発言に反発し、「われわれにもグラウンドゼロがある。それはキノコ雲だ」と、ニューヨークでその絵ばかりを描いた。通りかかったアメリカ人が「そんな絵は見たくない」と言うので、絵を逆さまにし、その中に命の種を描いた。すると、それはまるでフラスコの中で命が芽吹く種のようであり、全く新しい解釈が可能な絵になった。こうすれば理解しあえると強く感じた黒田は同じ絵を3000枚描いたという。

その一方、劇作家の井上ひさしは生前「日本人が世界に発信するものがあるとすれば被爆体験」と語っていた。これに憲法9条を加える人も多いだろう。

黒木監督は、高校生のグループが取材に来た際に、戦争で級友15人を失ったことを挙げ、2度と同じ過ちを繰り返さないためには「憲法9条を守らないといけない」と強調。その憲法を変えようという動きが力を得て、隊員25万人という「現実」に憲法の方を合わせようとしていることを強く批判する。

キノコ雲について語る黒田征太郎 (C)2016 パル企画/コピーライツファクトリー

評論家の田原総一朗は「戦争はダメ。国家は国民をだます」と語り、「それをストレートに描く存在だった」黒木監督を評価する。

鹿児島県出水市の海軍航空隊出水基地は特攻機が飛び立ったことで知られる。当時を知る女性がカメラに向かって「見送る女性が手を振っていたなんてウソです。下を向いて泣いていました」と証言する。

国政を預かる人たちは、どれだけ庶民の想いに寄り添うことができるのだろうか。心に響く想いを見せてほしい。

「映画作家 黒木和雄 非戦と自由への想い」は東京、愛知は終了し、大阪のシネ・ヌーヴォで1月2日~20日に開催の「黒木和雄映画祭」の中でほぼ毎日上映【紀平重成】

今でも川底から見つかる原爆瓦 (C)2016 パル企画/コピーライツファクトリー

【関連リンク】

「映画作家 黒木和雄 非戦と自由への想い」の公式ページ

https://www.facebook.com/kurokikazuo.movie/