第652回 「52Hzのラヴソング」のウェイ・ダーション監督に聞く

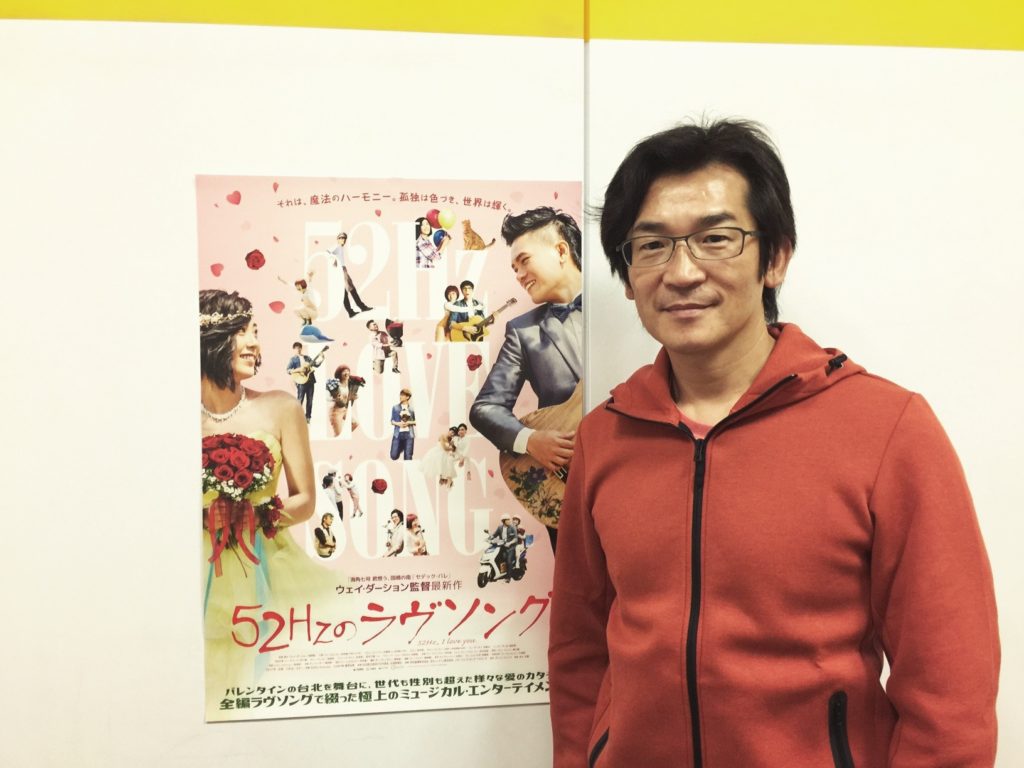

インタビューに応じてくれたウェイ・ダーション監督(2017年11月9日、六本木で筆者写す)

「海角七号 君想う、国境の南」や「セデック・バレ」の台湾公開で記録的な興行成績を挙げたウェイ・ダーション監督の最新作は、全17曲の楽曲を使い、バレインタインデーの日に繰り広げられる様々な恋愛模様を描く初のミュージカル作品。このスタイルを選んだ訳や、込められたメッセージ、台湾映画の現状、エドワード・ヤン監督の思い出などタップリと聞いた。

--まず、印象的なシーンから伺います。パン職人のシャオアン(バンド「宇宙人」のシャオユー)がバレンタインのチョコレートを配達中、花の宅配に追われるシャオシン(シャオチョウ)の車と接触事故を起こします。このはずみでシャオアンがバイクごとポストに当たり並んだ二つのポストが斜めに傾いてしまいます。このシーンは台風の強風で飛んできた看板に当たり赤と緑のポストが傾いた実際のエピソードを思い起こします。

「もともと、この場面はなかったんです。たまたまロケ地の担当者がこの場所を見つけ、僕も見てとても気に入ったんです。赤・緑の郵便ポストが2つ並んでいて、色的にも男・女みたいな感じで。映画の中では、知り合いではない2人の車がぶつかり、2つの郵便ポストが斜めになって知り合った。ある意味、映画で暗示をかけるようなシーンでした」

--監督はこの作品に「愛」と「人は孤独ではない」という2つのメッセージを込めたと言っていますが、このテーマに合わせるためにミュージカルを選んだのか、逆に先にミュージカルをやりたいという気持ちがあってこのテーマを選んだのでしょうか。

「脚本を書く段階で、この物語ならミュージカルという表現形式を使った方がよりこのテーマを表現することができると思いました。脚本段階でミュージカルに決めていました」

「52Hzのラヴソング」の一場面。車の上で愛を語るレイレイ(ミッフィー=左)とダーハー(スミン)(C)2017 52Hz Production ALL RIGHTS RESERVED.

--私が初めて監督にインタビューしたのは「海角七号」の時でしたが、この時、「『セデック・バレ』を作るために、あるいは撮る能力があることを示すために『海角七号』を作った」と言われました。恋愛映画と音楽映画をミックスすればヒットさせる自信があるともおっしゃっていました。今回まさに愛と音楽の映画でしたが、「次の映画の資金に」という気持ちは同じでしょうか。

「その時にどういう風に答えたかは覚えていないんですよ。たぶん威張ってたんですよね、そのとき(笑)。今回の作品はミュージカルになったことも含め予定外の作品だったんです。一つの流れの中で予定外の作品が生まれたんです」

--決して何かのために、その前段で作ったということではないと。

「そうではないんです」

--一番ヒットしたのは「海角七号」、次は制作に回った「KANO~1931海の向こうの甲子園」ですよね。今回のミュージカルはどれぐらいヒットしたのでしょうか。

「実はこの映画の興行成績はそれほど良くなかったんです。台湾の観客はミュージカル映画に先入観があって、特に台湾人がやるミュージカルはあまり見たくないな、ということで、映画館に足を運んでくれた人たちは少なかった。ただし映画館に来てくれた人たちは満足、幸せだった、良かった、好きだと言ってくれました。でも多くの人は台湾のミュージカルは見たくないということだったのでしょう。これは誤算でした」

--実は私は1回目を3月の大阪アジアン映画祭で見たんですね。そのときは「ん?」という感じだったんです。でも今回もう1回見たら「いい作品だな~」と思ったんです。

「ありがとうございます」

--最後の盛り上がるところに持っていくために色々あったんだな、という風に私は理解したんですけれども。

「ありがとうございます」

最初は険悪でも、急速に愛を深めていくシャオアン(シャオユー=右)とシャオシン(シャオチョウ)(C)2017 52Hz Production ALL RIGHTS RESERVED.

--ミュージカルを成功させるために、歌手の人選・曲や歌詞の内容に気を配ったと思います。どれも大事ですが、特にこだわったのはなんだったのでしょうか。

「メロディーにはこだわりました。17曲の歌はそれぞれ役割が異なっています。一部は歌詞に重点を置いてあり、一部はドラマの部分に重点を置いています。もう一部はメロディー自体が重要視されていて、これは音楽のための歌なんですね。例えば歌詞に重点を置かれている曲が流れてくるときには、歌詞を通して登場人物の心の中を表現することが大事なので、メロディーにしても画面の映像にしても、歌詞の部分を食ってしまうような処理は極力しないようにします。他にもドラマを見せようとする場面。具体的にはおばさんとシャオチョウ演じるシャオシンが2人で花屋の中から窓越しに外の景色を見るシーン、歌いながら見るシーンですね。この場面はどちらかと言うと芝居をメインに見せようとしているので、このときはドラマを食ってはいけないので、歌詞もメロディーもそれほど目立たなくします。他にも芝居と芝居をつなぐ場合は、音楽の流れもあるし、歌詞の内容もそれほど深いものでなくてもいい。このときは映像を中心に音楽はただ流れていて、合わせているのみ。他にクジラとネコが水中で戯れるシーンではどちらかと言うと音楽で表現させようとして、映像は従になっています。そういう処理はこだわっていました」

--CGのところですね。後半の車の上でレイレイ(ミッフィー)とダーハー(スミン)2人が歌っている歌、メロディーは日本でもよく聞く歌だったんですけれども。

「最後の曲ですよね。実はこの部分のメインのメロディーはもともとはドイツのある民謡でした。あの曲は台湾では子ども向けにアレンジされたフォークソングなんです。台湾の子どもだったら誰でも歌えるし、台湾人だったら誰でも知っている。その歌が流れてくると、台湾の観客はみんなこの歌を知っていますから、歌いたくなってしまうんです」

--固い表情だったレイレイが急に柔らかくなってくる、そんな場面でした。

「おっしゃるとおりです。歌の後半の部分ですよね、童謡・わらべうたが登場するとすごくおもしろい展開になるんですよ。なぜかと言うと、この童謡の中で子どもたちは、私たちが一緒にいるといつも幸せ、いつも楽しい、と歌っているんです。映画の後半にこれを入れることによって私が伝えたいこと、愛とはなんですか、愛とは私があなたを愛する、あなたは私を愛する、愛は幸せ、が立ち現れてくるんです」

--そうでうすね、すごく印象に残っています。今回、「愛」と「人は孤独でない」というテーマを選んだのは、逆に言うとこの2つが非常に揺らいでいるということだと思います。例えば台北駅の周りにホームレスの人がたくさんいたり、10月の東京国際映画祭で「大仏+」という映画が上映されましたが、これは台湾の格差社会を反映させた作品です。そういう世界共通の現状があってこのテーマは絶対に必要と思われたのでしょうか。

「そうなんです。この映画が描いているのは大都会に暮らしている人の話です。例えば台北市なんかもものすごく人が多くて混雑していて、これだけ大勢の人がいるのに、人間と人間の距離・心の開きというのがものすごくある。だからこの映画では、人間は孤独になってはいけないと。毎日自分のパソコンや携帯とのやりとりだけをしている、それはやってはいけないと。家を出て、人と直接触れ合って、そこで愛に出会ってください、というメッセージなんです。結局それをみなさんに伝えようとしているんです」

--「海角七号」を見たときに、先ほどの「愛」と「人は孤独ではない」の他に「人生のやりなおし」ということと「心をひとつにすればうまくいく」というメッセージを強く感じました。今回もそういうところがあるのかなと思いましたが、それをうまく表現しようというお気持ちはあったんでしょうか。

「テーマについては、実はこの映画も孤独から出発していて、つまりみなさんには「孤独になってはいけない」と、そういう希望をもたらしたいと思っているんです。この映画の台湾での題名は「52Hz, I love you」です。クジラは50ヘルツの音波を出しますが、50ヘルツというのは孤独の代名詞なんですよね。でもこのクジラも本当は孤独にはなりたくなくて、仲間を求めている。だから諦めずにずっと52Hz(ヘルツ)の音波を出している。したがってこのタイトルの意味は「私はあなたを愛していますよ、だから決して諦めませんよ」と。そういう意味合いも込められているんです。

偶然、愛をはぐくむドン師匠(リン・チンタイ=右)とシャオシンの叔母(シンディ・チャオ)(C)2017 52Hz Production ALL RIGHTS RESERVED.

--「セデック・バレ」は原住民の反抗の物語ですけれども、そのあと「太陽の子」(チェン・ヨウチェ、レカル共同監督)という作品が出ました。今回の東京国際映画祭に出た「アリフ、ザ・プリン(セ)ス」(ワン・ユーリン監督)という作品も原住民が出て来る。監督の「セデック・バレ」をきっかけに台湾社会の歴史的文化的多様性が映画に浸透してきたのかなと。微妙な問題ですけれども、ひとつの価値観を強要する大陸との差を感じました。台湾社会の変化と見ていいのでしょうか。

「台湾の今の映画産業とその市場はかなり多元的に変化・成長してきています。中国・大陸はとにかく自分たちの求めているものは決まっていて、同一価値観を求めてくる。でも彼らが台湾にいちいち口を出すこともできないんですね。そういう意味では今の台湾の映画やその市場というのはかなり成熟してきている。中のジャンルも様々に分かれているんです。私がいつも思うのは、自分の好きなテーマをきちっと定めていい映画を撮ると必ず観客を引きつけることができるということ。例えばホラー映画が好きならホラー映画を撮ればいいし、原住民をテーマとしたければ撮ればいい。うまく撮らないと、観客は見に来てはくれないんですけれども、一生懸命うまく撮れば見に来てくれる人はいる。その点すごく私は非常に楽観的に見ているんです」

--2000年ぐらいに台湾に映画を見に行ったんです。「夜に逃れて」(シュー・リーコン監督)を見ました。その作品は良かったんですけれども、この作品しかないのかと。あとは香港映画とかばっかりで。

「その当時、台湾映画は惨憺たる状況にあったんです。映画に対する投資もあまりなく、低コストで作った映画は質も悪くて当然売れない。売れないからますます制作資本もなくなって。もっと低いコストで撮ろうとするともって悪くなる。どんどん悪循環していくうちに観客を失っていった。つまり観客のみなさんは『台湾映画』という4文字に対する信頼を全く失っていた。映画の中にはすごくいいものもあるけれども、なかなか見てくれない、信じてくれない。映画見に行く?何を見に行く? となったときに『台湾映画』という4文字を聞いただけで、これは見たくないと。そういう状況だったんです。当時は」

--その後、「海角七号」が出来て、台湾映画に対する今おっしゃったようなイメージがガラっと変わった。

「そうなんですね。『海角七号』が現れたということに観客のみなさんはびっくりしたみたいです。なんでこんな映画があるんだ、と思ったみたいですね。実は『海角七号』の前まで、台湾の映画人もみなさん一生懸命努力はしていたんです。観客に見てもらえるように撮影の手法を変えたり、新たなテーマを見つけようとしたり、みんなすごく努力していたんです。でも、もうだめだね、台湾映画はもう死ぬんだね、と感じていた。それで私を含む何人かの若手の監督が話し合い、台湾映画は死刑の判決を受けて、間もなく死ぬ。もしそうであれば、思いっきり自分たちの撮りたい映画・テーマを撮ったらどうだろうかと。別に約束したわけじゃないけれど、好きな映画、好きなテーマを撮ろうと。ところが撮ったら、全部当たったんですよね。ですから、映画作りというのは、監督の好きなものを撮らなければならないと思うんです。それがとても重要。撮りたいものなら良く撮るし、大切にして作ろうと。そういう姿勢になりますよね」

--好きなものを撮るということ、今回の作品はまさにそれだったということですね。

「そうです。私も今回自分の好きなものを撮ったんですが、でもやはり台湾にはミュージカル映画を見たくない観客もいるわけです。好きな人もいますが。ですからある意味で私は観客にある種のチャレンジをしていると思います。ミュージカル映画が好きで、映画館に見に来てくれた人は好きだと言ってくれた。興行成績も5000万台湾ドルです。興行成績が良くなかったというのは、今までの私の映画に比べたからで、この映画の興行成績自体はそれほど悪くはなかったんです」

--そうするとまたミュージカルを撮るつもりはありますか?

「まだわかりません。当面そういった計画はないですが。でもこの映画もそうだったんですよね。予定外、計画外のプロジェクトでしたので。正直わかりません」

--ウォン・カーウァイ監督が撮るつもりのなかった「恋する惑星」を撮って大ヒットしたのと似ていますね。

「『海角七号』もそうでしたね。そういう計画はなかったんです。当時は。ところがお金がなくって、じゃあお金を少し稼ぐために脚本を書いて、『海角七号』を撮ったんです」

--ある時、「セデック・バレ」の5分の短いデモンストレーション映像を見たんです。その時これは絶対に作るべきだと思いました。実際に作られたんでうれしかったです。

「ありがとうございます」

集団結婚式に飛び入り参加するメイメイ(リー・チエンナ=左)とチーチー(チャン・ロンロン)(C)2017 52Hz Production ALL RIGHTS RESERVED.

--監督は台湾映画の救世主だと思っていますけど、それにしては全然いばっていないので(笑)、なぜですか。

「そんなことないです(笑)、自然のままです。そういう仕事ですから。一生懸命仕事をしても、映画が成功するかどうか、我々の計算は当たらないです。ギャンブルと似ているところがあります。ギャンブルにたまたま勝っても、俺はギャンブルの王様だ!という風には言えない。たまたま、めくったら、お、当たり、という、そんなもんですね。

--手応えもあったかと私は思いますけれども。

「僕達の間でもそういった手応えを感じる時があります。映画を作ることというのはどれも冒険なんですよ。ところが冒険した結果、手応えがあったときにはある種の達成感があります。我々よりこの嬉しさを分かる人はいないと思うんです。でもこの達成感を味わう暇も余裕も実はあまりありません。なぜなら、やりたいこと、撮りたいストーリーが山のようにあるんです。とにかくできるだけ早く次の作品に取り掛かりたいと思うんです」

--具体的に次回作は始まっているんですか?

「順調です」

--それはいつごろ完成ですか?

「だいぶ時間はかかると思います。我々の今の計画では、今3本の映画を一気に撮ろうと。それで2024年に……。

--2024年! でも待ちます。

「一生懸命がんばっています」

--ぜひお願いします。

「またみなさんにできるだけ素晴らしい作品を見ていただきたいと思っています」

--ダライ・ラマ似の台北市長(笑)。どういう経緯でキャスティングしたのですか。

「映画の中の集団結婚式ですが、実際台北では毎年1回行われていて、司会は市長なんです。映画の中でも、集団結婚式の場面があるなら、やっぱり本物の市長に頼んで登場してもらった方がいいかなと思ったんです」

--演技が自然で素晴らしかったです。

「市長の演技がいいと言うよりも、僕の脚本が良かったんですよ(笑)。なぜかと言うと彼はいつもいろんなインタビューを受け、語っているんです。それをよく観察して、彼がいつも使う言葉、習慣、そういったものを全部彼のセリフの中に書き込んで。それを彼に、これが市長のセリフです。でも読みにくかったり言いにくかったりしたら自分の言葉に変えていいですから、と言って渡しました。でも彼はそれをざっと見て、いや、大丈夫、と。これはいつも僕が話している言葉なので、と言ったんです(笑)。彼はセリフを暗記したわけではなくて、何度か読んだらもう本番だったんですが、それでも大丈夫でした」

--狙いは大事ですね。

「そうですね」

--最後にですね、元の師匠エドワード・ヤン監督から教わった最も大切なこと、仕事でも人生でもいいんですけれども、もしそういうものがあったらご紹介いただけませんか?

「エドワード・ヤン監督が映画を撮るときに、よく言うんですよね。あなたは何がほしい? あなたは映画の中で何を描きたい? いつもこう繰り返し聞くんです。それに対して、よくわからない、と答えると彼はものすごく怒るんですよ。軽蔑するんです。結局監督の映画を見ればわかると思うんですけれども、映画が終わるころには監督は必ず観客のみなさんに、この映画の中で僕はこういうものを欲しかった、こういうことを言いたかった、伝えたかった、と。つまり自分の目的、自分の求めている内容を伝えている。伝える手段や方法はそれぞれ違うんですけれども、いつも映画の最後で曖昧な回答ではなく、明確に答えを出してから観客を解放する。そこはすごく大切だなと思いますね。

--それはすべての人に言える話ですね。

「私は監督のそういった姿勢をあんまりよく理解できなかったんですけれども、他の監督のところで仕事をしたり、あるいは自分も映画監督として撮影したりするうちに、だんだんと理解できるようになったんです。例えば今も現場のスタッフは僕に、これはどう? あれはどう? 監督はどれがいいですか? と聞いてくるんです。それに対して僕は必ず明確に、これがいい、あれがいいと答えます。曖昧な答えはあまり出さないようしている。つまり自分の心の中で、この場面で何がほしいかということをいつも明確に持っていなければならないと思うんです。だからいつもエドワード・ヤン監督に言われたことを思い出して、これを鑑にして、スタッフに対しては必ず、これがいいと答えるようにしています。これもいい、あれもいいとは言いません。そうじゃないとダメだと思うんですよね」

「52Hzのラヴソング」は12月16日より、ユーロスペースほか全国順次公開。【紀平重成】

【関連リンク】

「52Hzのラヴソング」の公式サイト