第678回 「ポップ・アイ」

「ポップ・アイ」の一場面 (C)2017 Giraffe Pictures Pte Ltd, E&W Films, and A Girl And A Gun. All rights reserved.

人生に疲れた中年男と「野良ゾウ」という風変りなコンビによるロードムービーが東南アジアからやって来た。撮影したのはシンガポール生まれで、韓国、タイ、ニューヨークと渡り歩いた女性のカーステン・タン監督。かつて「経済は一流なのに文化は不毛」とまで言われたシンガポール映画界に新たな才能の誕生だ。

草をはむゾウのポパイと疲れて休むタナー (C)2017 Giraffe Pictures Pte Ltd, E&W Films, and A Girl And A Gun. All rights reserved.

一流建築家であることを自他ともに認めていたタナーは、職場に居場所がなくなり、家庭でも妻に相手にされていないことに気づく。ある日タナーはバンコクの街角で、幼いころに飼っていたゾウのポパイを見かける。このところすっかり落ち込んでいた彼は、その場でゾウを買い取り意気揚々と家に連れて帰る。ところが寝ていたところを長い鼻で触られ起こされた妻は悲鳴を上げ、「私は飼育員じゃない」と怒りを爆発させる。すべてを投げ捨てたくなったタナーはポパイと家出をし、幼少時一緒に暮らした古里を目指しタイ縦断500キロの旅に出る。

野良ゾウを撃とうと銃を構える警察官 (C)2017 Giraffe Pictures Pte Ltd, E&W Films, and A Girl And A Gun. All rights reserved.

作品として魅力あるものになっているのはタイの美しい風景が次々に出てくる上に、ちょっと抜けている警察官コンビが登場したり、切ない思いのニューハーフがいい味を出して絡んできたりと展開が単調にならないよう工夫されていることだ。もちろん100頭以上のゾウを見て監督が出演を決めたポパイ役のゾウの賢さと優しさも作品の親しみやすさに貢献している。

そして主人公のタナーを演じるタネート・ワラークンヌクロが小太りの体を揺らしながらポパイのために走り回ったり、ポパイが右膝を折り曲げて作った足場を頼りにタナーが巨大な背中によじ登るシーンからは、彼がいかにゾウを愛し信頼し合っているかが明瞭に伝わってくる。

ニューハーフの歌い手と合唱するタナー (C)2017 Giraffe Pictures Pte Ltd, E&W Films, and A Girl And A Gun. All rights reserved.

ゾウと心を通わせることで信頼する心が互いに育まれるということだろうか。会社からも、そして妻からも信頼を失っていたタナーは、気がついてみたら「人生はなるようになる」というおおらかな気持ちと、悲劇に見えることも見方によっては喜劇かもしれないという心境に達する。

ゾウの背中によじ登ろうと懸命のタナー (C)2017 Giraffe Pictures Pte Ltd, E&W Films, and A Girl And A Gun. All rights reserved.

現在、30代後半のカーステン・タン監督は20代前半の2年間タイに住み魅了された。母国シンガポールは裕福で高度にシステム化された社会。一方タイは統制がとれていなく何でも自由にできる。中でも印象深かったのが自由の象徴とも言うべき野良ゾウだった。そこから発想を広げ今作につながった。

タン監督の強みは、シンガポールとは社会構成が異なるタイやアメリカでの生活を通じ価値観を揺さぶられる経験を何度も経験していることだ。世界を放浪することで人種や言語だけでなく文化の多様性の大切さに目覚めたのだろう。奇想天外なストーリー作りやプロの俳優を極力避けるというキャスティングの手法などにも「既存の考え方にはとらわれない」という柔軟性を感じる。

そんな監督をエグゼクティブ・プロデューサーとして支えたのが「イロイロ ぬくもりの記憶」のアンソニー・チェン監督だ。同作品は各国で称賛されたが、結果を出すまで苦労した経験を持つチェン監督の方から手助けを申し出た。もちろん、彼女の才能を認めたからだが、黎明期のシンガポール映画界にとっていい意味で仲の良さは大事な資産となる。同国の大御所、エリック・クー監督も高く評価しているという。

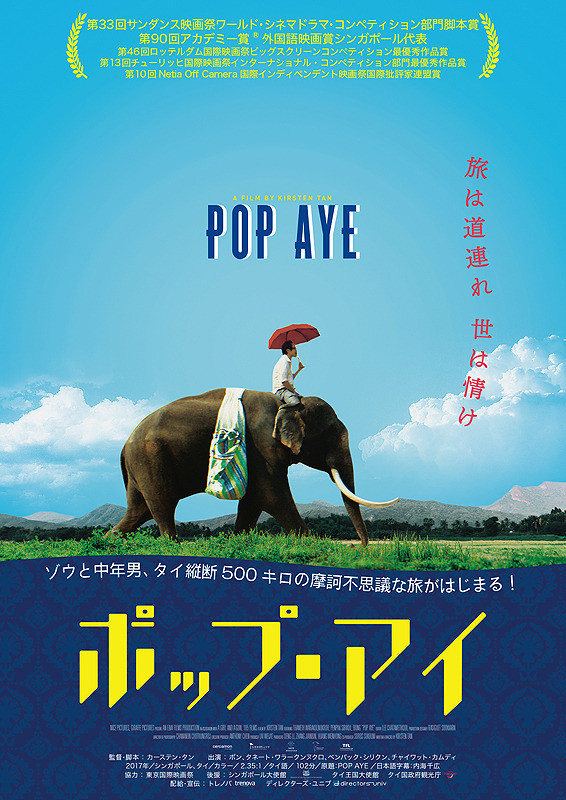

「ポップ・アイ」のチラシ (C)2017 Giraffe Pictures Pte Ltd, E&W Films, and A Girl And A Gun. All rights reserved.

今作はタン監督の長編デビュー作で、2017年・第30回東京国際映画祭「CROSSCUT ASIA #4 ネクスト!東南アジア」でも上映されている。

「ポップ・アイ」は8月18日よりユーロスペースほか全国順次公開

【紀平重成】

【関連リンク】

「ポップ・アイ」の公式サイト