第683回 「1987、ある闘いの真実」

インタビューに応じるチャン・ジュナン監督(2018年7月31日、東京都渋谷区で筆者写す)

日本がバブル景気の幕開けに浮かれていた1987年。隣りの韓国では軍事政権に反対するソウル大生が取り調べ中に拷問死した。両国の若者が観光で自由に行き来する今の感覚からすると、その異様さに驚くが、その後民主化闘争が繰り返され歴代大統領が次々に逮捕されるという激動の歴史を歩む韓国と、不正が相次いでも長期保守政権が微動だにしない日本の政治状況との差異にも驚かされる。政治が身近に感じられる韓国のこの30年を決定づける1987年の事件を描いたチャン・ジュナン監督に聞いた。

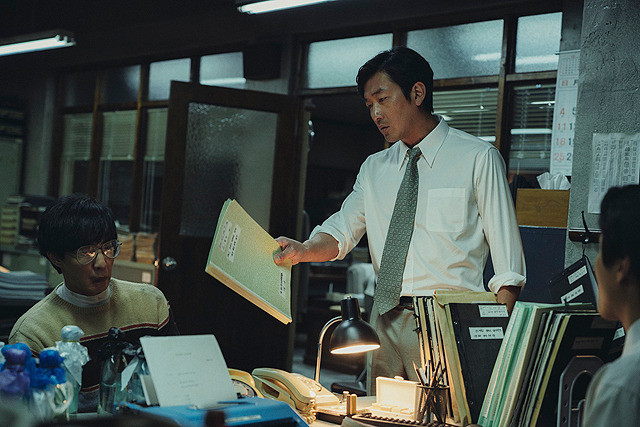

死因に不信感を抱き遺体の解剖を命じるチェ検事(ハ・ジョンウ) (C)2017 CJ E&M CORPORATION, WOOJEUNG FILM ALL RIGHTS RESERVED

学生の拷問死事件が起きたのは1987年1月。全斗煥(チョン・ドゥファン)大統領 による軍事政権下の韓国は北朝鮮との南北対立の呪縛から逃れることはできなかった。とりわけ南営洞警察のパク所長(キム・ユンソク)は家族を殺され脱北した個人的体験から共産主義思想を憎み、取り調べも過剰となってソウル大学の学生が死亡してしまう。

あわてた警察は事件を隠蔽しようと遺体の火葬を申請するが、不信感を抱いたソウル地検のチェ検事(ハ・ジョンウ)は検死解剖を命じ、取り調べ中のショック死だったことが判明する。それが中央日報にスクープされると、政府は取り調べ担当刑事2人の逮捕だけで事件を終わらせようとする。一方新聞記者や刑務所の看守らは真実を公表しようと立ち上がる。さらにデモ中の学生が催涙弾に当たって死亡する事件も重なり、韓国全体を巻き込む民主化闘争へと発展していく。

チェ検事の抵抗に怒りを爆発させるパク所長(キム・ユンソク) (C)2017 CJ E&M CORPORATION, WOOJEUNG FILM ALL RIGHTS RESERVED

以上が史実をもとにしたこの作品のストーリーであり、1987年という年を理解する上での参考情報となる。当時高校生だったジュナン監督は「私たちは純粋で、真実を追求しました」と振り返る。「チェイサー」で連続殺人鬼(ハ・ジョンウ)と、それを追う元刑事(キム・ユンソク)が渡り合ったコンビが、今作では立場を変え違法な取り調べをする所長と立ちはだかる検事として再び合いまみえる。このやりとりも見応えがあるが、どこまで史実に沿って描いているのだろうか。

−−検事が記者を自分の部屋に呼んで事件のポイントを話したり、あるいは解剖鑑定書の入った段ボール箱をわざと駐車場に置き忘れたりというシーンが印象的でした。実際にあった話ですか?

「事実に基づいてはいますが、ドラマを作る関係上、もう少しドラマ的にしました。重要な書類の入った段ボール箱をわざと置き忘れたというのは映画的な処理です」

−−(検事と記者は)心が通じ合っていたということですね。

「はい」

−−劇中で、ソル・ギョング演じる民主化活動家のジョンナムが逃げるときに教会で捕まりそうになるシーンがありますが、ステンドグラスに重なって、光が差し込んでくるシーンがすごく印象的でした。あのシーンはどういう意図で撮ったのでしょうか。

「この作品は、歴史の事実を伝える映画なので、映画的な要素・演出というのを最大限排除しようという風に思いました。ですからニュースとかドキュメンタリーを撮っているときのような方法を使いました。でも聖堂でのシーンというのはもう少し映画的な演出をしてみたいということで、私なりに欲を出したシーンです」

−−どのキャストも一人ひとり丁寧に描かれていて、心を強く揺さぶられました。パク所長は北朝鮮で自分の家族を目の前で殺されたと話します。その彼が任務遂行のためにハン看守(ユ・ヘジン)やチョ刑事(パク・ヒスン)に「本当の地獄をお前は知っているか」と言いつつ追い詰めていくシーンが印象的ですが、実際にあのようなやりとりがあったのでしょうか。

「パク所長が真実を述べていると思う方もいるかもしれませんし、あるいは単身で南に渡ってきたパク所長が生き残るために自分のドラマを作り上げて、利益を得るためにそういう話をしたということも考えられるようあのシーンを複雑に作り上げました。キム・ユンソクさんとは深くいろんなことを話しましたが、演技をするときには話は真実だと信じてやるということで作り上げたシーンです」

−−この作品を描くにあたって今の韓国では難しかったことはあったでしょうか。朴槿恵(パク・クネ)政権のときは難しくて、それ以降変わったというようなことはありますか?

「最初にこの作品のオファーを受けたのは朴槿恵政権下でした。なのでシナリオは秘密裏に作らねばなりませんでした。生存者もいるので、本来であればその人たちの話を聞くのが基本ですが、そうすることができませんでした。噂が広まってしまうと妨害されるかもしれないからです。そこで私たちは可能な限り紙の資料を集めました。作っている最中も、本当にこれを観客に届けることができるのかと心配でした」

4. 叔父のハン看守(ユ・ヘジン)の身を気遣う大学生ヨニ(キム・テリ) (C)2017 CJ E&M CORPORATION, WOOJEUNG FILM ALL RIGHTS RESERVED

「この1987年は、本当に奇跡のような事があった年だと思いますが、映画を作る過程も1987年と似ている。自分たちがコントロールできないような状況が次々と繰り広げられました。朴槿恵政権の腐敗が明らかになり、その後は政治的な状況がダイナミックに変っていきました。また俳優の皆さんが勇気を出して映画に参加するという意思表示をしてくれました。そういったみんなの力が合わさることによってこの映画が作られ、観客に届けることが可能になりました。私は迷信は信じないけれども、本当に上から誰かが見守っているのではないかというようなことがありました。映画が公開されて数週間後には文在寅(ムン・ジェイン)大統領が遺族の皆さんと一緒に映画をご覧になりました」

−−報道の自由が侵され始めていると言われる日本の観客にメッセージがありましたらお願いいたします。

「本当に?」(笑い)

−−私はそう思います。

「この映画にも出てきたと思いますが、それぞれの人達がそれぞれの立場で良心を守るということがいかに大事なことであるか、またそれがいかに大きな力を発揮するかということがお分かりいただけると思います。そういったことがどのように歴史を作り上げ、どのように歴史を変えていくのかということをこの映画は伝えていたと思います。またこの映画の中に出てきたユン記者(イ・ヒジュン)は独裁政権に立ち向かって真実を報道しようとしています。このようにマスコミの力がいかに大きな力を発揮するのかということも見せています。またこの映画の中で女子大生のヨニ(キム・テリ)が講義室で見た光州事件のビデオは『タクシー運転手』という映画にも出てくるドイツ人記者が光州に行って撮ったもので、それを彼女は見ています。こういったものも韓国の歴史を大きく変えました。なのでそういったマスコミの力がいかに重要かということを再度考えていただければと思います。参考までにお話すると、この映画に出ていたユン記者は、その後東京特派員として働き過労死で亡くなられたそうです」

過剰な取り調べで動かない大学生にあわてる警察の刑事ら (C)2017 CJ E&M CORPORATION, WOOJEUNG FILM ALL RIGHTS RESERVED

−−1987年に起きていた弾圧が30年ぐらい経って、残念ながらまた朴槿恵政権で弾圧が起きていた。この映画が公開され伝えられていくことによって、今後弾圧が起きないことを願うけれども、歴史が繰り返されたということも事実であると。そういう意味ではこの弾圧はなぜ起きるのか。弾圧って何なんだろうかと監督は思われますか。

「この映画は歴史的な事実を扱っています。歴史というのは一歩一歩進むにつれてその足跡というものを残していき、その足跡が後に続く歴史に影響を与えていると思います。韓国は分断されている。戦争を経験している。そして朴正煕(パク・チョンヒ)政権が成立した。それで阪本順治監督の「KT」という映画にもあるように金大中(キム・デジュン)元大統領が日本で拉致されたという事件もありました。また学生運動もありました。そういうことがあって、朴正煕政権は終焉を迎える。その後も朴政権を継承したような軍部独裁の時代が始まります。このようにお互い大きなエネルギーが足跡を残しながら今に至っているわけです。1987年に韓国は大統領の直接選挙制というものが始まり、憲法が改正されて憲法裁判所が作られました。昨年朴槿恵大統領はこの憲法裁判所で審判を受け、法的に大統領の資格を剥奪されたわけです。このように歴史というのは本当に奥深くお互いに影響を与えながら続いている。『1987』のシナリオを書いているときに、ろうそく革命というものがまた韓国で起きました。そのときに私は非常に悲しく思いました。広場で人々が革命を起こそうとした、そういう映画を書いている最中に、また30年経って同じことが起きているのか、なぜだと思いました。でもその一方で人々がまた力を合わせ民主化に向かって半歩踏み出すことができた、そのように思うこともできました。そのとき私は歴史が前に進んだことを信じたいと思いました。少しずつですが前に進んでいると期待しています。あまりにも歴史学者みたいになってしまって恥ずかしいです」

公安部長の職を解かれたチェ検事に真相を尋ねるユン記者(イ・ヒジュン) (C)2017 CJ E&M CORPORATION, WOOJEUNG FILM ALL RIGHTS RESERVED

−−今の質問にも関わるんですけれども、あの時代のスローガンは「あの日がくれば」というものでした。あの日というのは理不尽なこととがない、理想的な社会のことだと思いますが、監督はそちらに向かってちゃんと動いていると感じていますか?

「そう信じたいと思います。この『1987』という作品を作った理由について申し上げたい。1987年という年に私達は本当に純粋でした。本当に熾烈な戦いを通して独裁政権から大きな権利を勝ち取ることができました。そのときに歌っていた歌が『あの日がくれば』です。この歌が今現在の私たちにも有効ですかということを問いかけたい。韓国では1987年に大きな闘いを通して革命に似たような成果を成し遂げることができました。でもその後私たちはどのように生きてきたのかを考えてみたいです。マンションの値段は日々高騰しています。なぜでしょうか。いわゆる386世代というその当時の若者たちによって値上がりさせられてしまったのではないか。私たちはもう一度あのときのことを振り返ってほしい、その鏡となるような役割を映画が果たしてほしい。その思いからこの映画を作りました。それを覗き込むことによって、美しかった、純粋だった、そういった時代を映画を通してもう一度振り返ってほしい。その思いも映画には込められています」

「1987、ある闘いの真実」は9月8日よりシネマート新宿ほか全国順次公開

【紀平 重成】

【関連リンク】

「1987、ある闘いの真実」の公式サイト

(C)2017 CJ E&M CORPORATION, WOOJEUNG FILM ALL RIGHTS RESERVED